第26回 第34回 第39回 第40回

第44回 第53回 第54回

第55回(第1部)

第55回(第2部)

第57回 第58回 第59回 第61回

第62回 第63回(第1部) 第63回(第2部)

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度 1999年度 1998年度 1997年度 1996年度 1995年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度 1999年度 1998年度 1997年度 1996年度 1995年度

誰もが前に向かって歩きつづけている

登進研バックアップセミナー100 第1部講演抄録(2017年6月18日開催)

講師 海野千細(八王子市教育指導課心理相談員)

不登校の子どもたちはどんなつらさを抱えているのか

最初に、不登校の子どもたちはどのようなつらさを抱えているのかをお話ししたいと思います。もちろん「つらさ」は一人ひとり違いますから、多くの子どもたちにだいたい共通しているような「つらさ」だと思ってください。

まず、下の図をご覧ください。

いちばん左の①は、本人はストレスや苦痛などをあまり感じないで登校できている状態です。次の②は、学校でつらいことや苦しいことが起こりはじめた時期です。左から右にまっすぐ伸びている線は、右側にも書いてありますが、「一般的に〈普通〉と思われている道」をあらわしています。つまり、私たち大人が「子どもはだいたいみんなこうだよね」「こんな生活をして、学校にも行っているよね」と思っているような一般的な子どものイメージです。

●降りられないつらさ行きたくないのに行かなければならない葛藤

図の②の時期についてもう少し説明すると、学校でちょっと嫌なことや苦しいことがあったからといって、すぐにどーんと学校を休む子はまずいません。

しかし、お母さんお父さんも気づかないことが多いのですが、実はこの時期、子どもは気になるサインを出している場合があります。

「頭が痛い」「おなかが痛い」「熱がある」など体の不調を訴えたり、学校に行きしぶるようなそぶりを見せたり…。一方で、まるで何事もないかのように過ごすタイプの子もいて、こうなると親もなかなか察知できません。

このとき子どもの心のなかで起きているのは、たとえば「先生が怖い」という気持ち。ほかの子を怒っている先生を見て、もし自分が怒られたらどんなに怖いだろう、というような「予期不安」といわれる状態になっている子もいます。

あるいは、宿題が終わらない、勉強がわからない、友だちにからかわれた、ちょっと嫌なことをされた、さらには実際にいじめられていると感じている子もいます。

中学生になると、部活で先輩から目をつけられて部活に出にくいとか、でも休むとまた何か言われるとか、苦しい思いをしている子もいます。

つまり、②は、行きたくないのに行かなければならない「降りられないつらさ」を抱えた時期だといえます。「〈普通〉のルートをはずれるわけにはいかない」という思いで、つらさ、苦しさをしのぎながら登校しているけれど、「やっぱりもうダメだ」となったとき、ついに、③「学校に行けない」状態になるわけです。

●降りてしまったつらさ負い目や罪悪感にさいなまれる日々

③の状態になると、先生が怖いとか、友だちや先輩に嫌なことをされるなど、学校で苦しんでいた部分はちょっと楽になります。ところが、今度は「降りてしまったつらさ」にさいなまれることになります。

このセミナーでは、よく子どもたちに体験談を聴かせてもらう機会を設けていますが、そのときに彼らの口からよく出てくるのが、「自分は〈普通〉ではなくなってしまった」という当時の思いです。

先ほど、②を「〈普通〉のルートからはずれるわけにはいかない」とかろうじて踏ん張っている状態と説明しましたが、③では、「そこからとうとうはずれてしまった」「降りてしまった」という負い目や罪悪感、罪障感が出てきます。

とくに「お母さんお父さんに申し訳ない」と思っている子が非常に多いのですが、親からすると、わが子は家でゴロゴロダラダラ、やりたい放題という感じですから、とてもそうは見えません。

でも実は、子どもたちは「自分はとんでもないことをしてしまった」という思いにさいなまれていることが多いのです。

●負い目や罪悪感をバネに前に進む子どもたち

休みだした当初から少し時間がたってある程度落ち着いてくると、親のほうも、学校に行けないわが子を認めざるをえない状況になってきます。すると、多くの子どもたちはなんとか学校に戻ろう、戻りたいと思うようになります。

たとえご両親がわが子の不登校を心から受け入れ、「無理に行かなくていいよ」と言ったとしても、ほとんどの子どもは「やっぱり学校に戻りたい」と考えています。

じゃあどうやって戻ろうかというときに、先ほどお話しした負い目や罪悪感、罪障感を強くもっている子ほど、それをスプリングボードにして、今、自分ができることをなんとか探していこうと前向きな気持ちになっていくような気がします。

●「学校」という居場所を探しつづけた女の子

10年以上も前の話ですが、私が担当したケースで、中1の後半から不登校になり、ずっと学校に行けないまま中学を卒業した女の子がいました。

卒業後、その子は料理が好きだったので、まず家の近くにあるパン作り教室に通いはじめ、次にスイミングスクールに行きました。平日の午前中、そのスイミングスクールはおじいちゃんおばあちゃんばかりでしたが、その人たちに孫のように可愛がられ、やさしくされて、彼女はとても元気になりました。

その後、18歳を過ぎてからドライビングスクールに通って運転免許を取得し、それで自信がついて、何年か遅れで通信制高校のNHK学園に入学。そこを卒業してから就職し、今も元気に働いています。

振り返ってみると、パン作り「教室」、スイミング「スクール」、ドライビング「スクール」というように、彼女はそのときどきの自分を支えてくれる居場所として、ずっと「学校」にかかわるものを探してきたのかなと思います。

子どもたちの99%が高校に進学し、その後、大学や専門学校に進むのが〈普通〉になっている現在、そういう〈普通〉のルートからはずれてしまった自分をどうしたら認められるようになるのか。彼女がいろいろなかたちで「学校」を探しつづけたのも、なんとかして元のルートに戻りたいという思いがあったのかもしれません。

「不登校になることができた」という視点で考えてみる

よく、「不登校になってしまった」という言い方をしますが、私はこれを「不登校になることができた」と考えてみたらどうかなと思います。

「なってしまった」は、不登校を悪いことだと考えているから出てくる言葉です。確かに今の日本の教育制度のもとでは、不登校=悪いこと、マイナスなことと考えざるをえないかもしれません。でも、学校のない国に行けば、不登校もへったくれもない。国や状況によって不登校のとらえ方はまったく違ってくるわけです。

そして、「不登校になることができた」という視点で考えてみると、次のように少なくとも3つの「いいこと」が見えてきます。

①援助を求めるためのSOSを発信できる

「いいこと」の1つ目は、その子が不登校というかたちでまわりにSOSを出せるようになったということです。

言葉ではなかなか助けを求められなかった子が、不登校というかたちをとって、まわりに「助けて!」と言えるようになった。これはものすごく大事なことです。なぜなら、SOSは相手を信頼していないと出せないからです。

お子さんが赤ちゃんだった頃を思い出してください。赤ちゃんは、暑い寒い、おなかがすいた、ウンチが出て気持ち悪いなど、何か不快なことがあるときは泣きます。泣くしか方法がないですから。

すると、お母さんがとんできてなんとかしてくれる。それをくりかえしているうちに、泣けばお母さんが来て快適な状態にしてくれることを学びます。そして、いつもSOSに応えてくれるお母さんへの信頼感が生まれてくるわけです。

ところが、泣いても誰も来てくれない、SOSに応えてくれない状態が何日も続くと、赤ちゃんは泣かなくなります。泣いてもしようがないからです。

つらくて泣き声をあげたら誰かが助けてくれたという経験を、何度も何度もくりかえしてはじめて、私たちのなかに人を信頼する力が生まれるわけです。こうして最初に生まれたお母さんへの信頼を「基本的信頼感」とよびますが、これがベースになって、家族以外の友だちとかいろいろな人への信頼感が育まれていきます。

ですから、子どもが不登校という行動で「つらい」「苦しい」「自分ではどうにもならない」「助けて!」とSOSを発信できたことは、その子のなかにお母さんお父さんへの信頼感がしっかり育っているということです。

そして、「人に助けを求める力」もある。この力は、今後、子どもが社会で生きていくうえで、あらゆる場面で必要になってくる大事な力です。

つまり、その子は不登校になることで、「助けて!」「お母さんお父さんを信頼しているんだよ」と言ってくれているのだと思います。これが「いいこと」の1つ目です。

②より大きなダメージから自分を守るための安全弁として機能する

「いいこと」の2つ目は、不登校は、より大きなダメージから自分を守るための安全弁として機能するということです。

「いいこと」の2つ目は、不登校は、より大きなダメージから自分を守るための安全弁として機能するということです。

私は相談で出会う子どもたちと話をしていて、「もし不登校にならなかったら、この子は死んでいたかもしれない」と思うことがあります。その意味では、心から「不登校になれてよかったね」と思います。

一方で、頑張って(無理をして)学校に行きつづけ、病気になったり、交通事故で大変なケガを負った子もいます。うまく不登校になれないまま、どんどん自分を追いつめ、苦しい現実から自分を守るために心のシャッターを閉じて妄想の世界に逃げ込んでしまう子もいます。

不登校になっていたら、そこまでいかずに済んだかもしれないと考えると、不登校は、その子を早めに救ってくれるサインであり、その子の苦しさの安全弁となって、その子を守ってくれているのかもしれません。

③医療機関や相談機関にアクセスするための入場券を手に入れる

3つ目の「いいこと」は、医療機関や相談機関にアクセスするための入場券を手に入れるということです。子どもの具合が悪くなると「じゃあ、医療機関や相談機関に連れて行こうか」となりますが、逆にいうと、具合が悪くならなければ、その子は専門的な目で自分を受けとめてもらえる場には行けなかったということです。

心のなかはぐしゃぐしゃでも、はた目には元気そうに学校に行っている子を、お医者さんに診てもらおうとは思いませんよね。その子は不登校になったことで、医師や相談員にちゃんと受けとめてもらえる入場券を手に入れたわけです。

このように親にしてみれば、不登校はまずい問題だし、困ったことではあるけれど、実は子どもにとってはプラスの面がある。そのことを理解していただくと、子どもへの見方も変わってくるのかなと思います。

自分を支える

ここからは、お母さんお父さんがわが子と向き合うときに、どう自分を支えていくかについてお話しします。

①見通しを立てる「節目」のタイミングで上手にサポート

親自身が不安定な状態にあると、どうしても子どもにつらく当たってしまいます。よくあるお父さんの対応はこんな感じです。

「おまえ、明日はどうするんだ?!」

「行くのか、行かないのか、はっきりしろ!」

子どもは下を向いて黙り込んでいます。

「おまえ、このままでいいと思ってるのか! そんなんじゃ社会でやっていけないぞ! !」

「いいか、明日は行くんだぞ」

「約束だからな!」

しかし、朝になっても子どもは起きてきません。お父さんは「約束したじゃないか!」と怒りますが、子どもは約束したつもりなどさらさらありません。「行く」と言わなければ、お父さんの怒りがおさまらないから、しかたなく「行く」と言っただけです。

しかし、朝になっても子どもは起きてきません。お父さんは「約束したじゃないか!」と怒りますが、子どもは約束したつもりなどさらさらありません。「行く」と言わなければ、お父さんの怒りがおさまらないから、しかたなく「行く」と言っただけです。

こういう場合、実はお父さんのなかに「不安」があるんです。怒鳴ってでも脅してでも「行く」と約束させないとダメだ、そうでもしないとこの子はずっと行けないんじゃないかと不安でしようがない。親自身にそういう不安や心配があると、こうした頭ごなしの働きかけになりやすいのです。

子どもが登校するときは、だいたい「節目」を利用します。だから、そもそも節目でもなんでもないときに「行け」というほうが無理といえば無理だし、その子の状態によっては、節目だろうが、強く言おうが、行けないときは行けません。無理強いすると、その子を傷つけるだけに終わってしまいます。

再登校のきっかけでいちばん多い「節目」は、学期のはじめです。とくに性格的にきちんとした子、責任感の強い子は、「新規まきなおし」を図ろうとして、4月、9月、1月の始業式から行こうとすることが少なくありません。

最大の節目は卒業・入学の時期ですが、なかでも小学校から中学に進むとき、「いままでは学校に行けなかったけど、これからは頑張るぞ」と決意して、入学式に出ようとする子は多いと思います。

また、小学生によくみられるのが、運動会や遠足などの行事を利用して行こうとするケースです。中学生だと修学旅行に行こうとする子も多いです。ただ、小学校高学年から中学生くらいになると、友だちから「行事のときだけ来るヤツ」みたいに思われるのは嫌だからと、逆に行事の日を避ける子もいます。

このように、「節目」や「行事」は登校のきっかけになりやすいといった見通しがもてれば、親のほうも少し安心できますし、その結果、子どもへの対応の仕方やサポートの仕方もうまくいきやすいと思います。

なお、行事を利用して行こうとするときは、一度限りになる可能性も多々あることを頭に入れておきましょう。子どもが「運動会に行く」と言い出したりすると、親はうれしくて、「じゃあ、行けたらゲーム買ってあげる」なんて言ったりして、当日、子どもが行くと「やった〜!」と大喜びします。

ところが、たいてい翌日からまた休むんです。子どもは1日だけでも「行った」と思っていますが、親のほうはこれをきっかけに「ずっと行く」と思っているからガックリくるわけです。

②小さな変化に気づく

学校に行っていなくても、実は子どもにはいろいろな変化が起きています。しかし、子どもを「行くか/行かないか」というオール・オア・ナッシングの視点で見ていると、その変化が見えません。

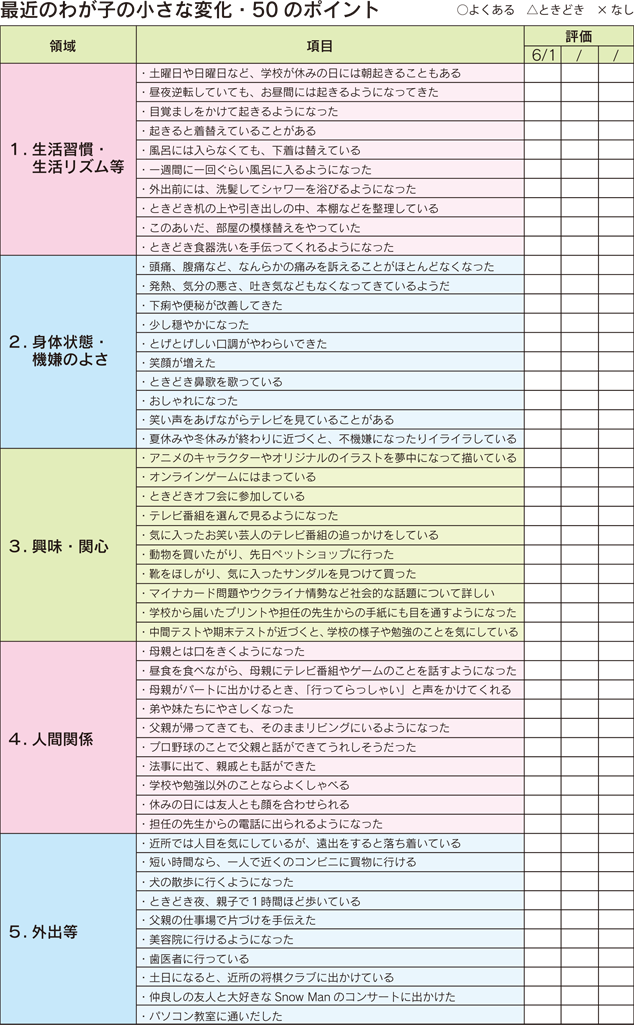

以下に示した「最近のわが子の小さな変化・50のポイント」を見ていただくと、本当にたくさんの変化が起きていることがわかります。しかも、ここにあげたものは子どもたちの変化のごく一部にすぎません。

学校に「行かない」という面だけ見ていると、この子はなんにも進歩がないと思ってしまいますが、行かないけれども「あ、ちょっと変わってきたな」という変化が見えてくると、親のほうも少し安心できます。すると、その安心が子どもに伝わって、子どもがさらに変わっていくという、いい循環が生まれます。

反対に、いつまでも「行かない」「変わらない」というところだけ見ていると、お母さんお父さんはどんどん不安になり、心配になり、子どもに対して厳しく当たり、結果的に子どもが傷ついて、ますます状態が悪くなるという悪循環にはまってしまいます。

③援助を求める

先ほど、子どもたちがお母さんお父さんに「助けて」とSOSを出せるのはご両親への信頼感があるからだというお話をしましたが、一方、ご両親のほうからすると、わが子がSOSを出さざるをえないほど大変な状況にあるという事実が重くのしかかってきます。

そして、子どものことが心配で心配でたまらなくなると、つい子どもを責めたり、怒ったりしてしまい、そのとき、お母さんとお父さんの意見が食い違うと、思わぬ夫婦ゲンカに発展するなど、家族関係がぐちゃぐちゃになります。

お母さんひとりでも、お父さんひとりでも、夫婦ふたりでもなかなか対応しきれないことが人生にはたくさんあります。ですから、親自身も誰かに助けを求めて、支えてもらうことが非常に大事になってきます。

幸い私たちのまわりには、支えてくれる存在がいろいろあります。担任の先生、スクールカウンセラー、自治体の相談機関(教育相談室、教育相談センター等)、大学の心理相談室、民間のカウンセリングルームなどもあります。

幸い私たちのまわりには、支えてくれる存在がいろいろあります。担任の先生、スクールカウンセラー、自治体の相談機関(教育相談室、教育相談センター等)、大学の心理相談室、民間のカウンセリングルームなどもあります。

相談機関もいろいろですから、実際に行ってみたら、「ん?」と思うこともあるかもしれません。カウンセラーとの相性もあるので、とりあえず行ってみて、自分の気持ちにぴったり寄り添ってもらえそうな人と出会えればいちばんいいし、「なんだかな〜」と思ったら別のところを探してみることも必要だと思います。

「お子さんを連れてきてください」と言われることもあるかもしれませんが、おそらく行きたがらない子どものほうが多いのではないでしょうか。その場合は、保護者だけでもOKなところにまず行ってみて、それでお母さんがいい感じで帰宅すると、子どもも「行ってみようかな」と言い出すことがあります。

逆に、行ってみたら、とんでもね〜母ちゃんになって帰ってきた(笑)という展開になると、子どもは「絶対行かない!」と拒否することもありますが。

子どもの小さな変化とその意味

最後に「子どもの小さな変化」についてお話ししたいと思います。

以下に掲げたチェック表では、子どもの50の小さな変化を取り上げ、それらを「生活習慣・リズム等」「身体状態・機嫌のよさ」「興味・関心」「人間関係」「外出等」の5つの領域に分けて整理しました。

小中高の子どもたち全般にあらわれる変化を拾い出していますので、なかには小学校の子には合わない項目、高校生には合わない項目もありますが、そこはご容赦ください。

●なぜ昼夜逆転になるのか

「生活習慣・生活リズム等」の領域の上から2番目に「昼夜逆転していても、お昼前には起きるようになってきた」という項目がありますが、不登校になるとおそらく7〜8割の子どもは昼夜逆転になります。年齢の高い子ほどそうなる傾向にあり、中学生だと寝るのが2〜3時、起きるのが早い子で昼頃、遅い子だと15時過ぎになることもあります。

親は、「朝起きないと学校に行けないじゃない!」ということで、なんとか昼夜逆転を治そうとしますが、なぜそうなるかを考えると、子どもの見方が少し変わるかもしれません。

なぜ子どもは朝起きないのか。それは朝の登校時間がいちばんつらいからです。家が通学路に面していたり、学校のすぐ近くにあると、みんなが登校してくる足音や気配、歓声が聞こえてくる。子どもはその音を耳にするだけで身がすくむ思いです。だから布団をかぶって、ひたすら時間をやり過ごすしかない。

なかには、朝の6〜7時になると完全に深い眠りに入って、何をどうやっても目が覚めない状態になってしまう子もいます。

ところが、当初の混乱期を過ぎて、親からもあまり責められなくなり、家で安心して過ごせるようになると、起きる時間がだんだん早くなってきます。平日は遅起きなのに、土日になると早起きする、ある意味非常にわかりやすい子もいます。

●着替えや入浴は、外の世界に関心が出てきたあらわれ

同じく「生活習慣・生活リズム等」の領域に、「起きると着替えていることがある」という項目がありますが、着替えの問題も気になっている方がいらっしゃると思います。

お気に入りのお出かけパジャマとかTシャツをず〜っと着ていて、汚れても汗くさくなっても着替えようとしない。見かねてお母さんが洗濯すると、ものすごく怒る。でも、少し元気が出てくると自然に着替えをするようになったりします。

それまでお風呂に入ろうとしなかった子が、入浴するようになることもあります。外出ができるようになると、出がけにシャワーを浴びたり、髪を洗うようになったり。これらは気持ちが安定してきて、外に関心が向くようになった、ひとつのあらわれとみることができます。

●なぜゲームにはまり込むのか

「興味・関心」領域の「オンラインゲームにはまっている」という項目は、気になる方が多いでしょう。「ゲームを好き勝手にやらせていいのか」は永遠のテーマといえるほど、このセミナーでも10年、20年前からくりかえし取り上げてきました。

しかも、今は3DCGなどビジュアル的にも技術面でも魅力が格段に上がっていますから、ますますはまり込んで学校に行かなくなるんじゃないか、と心配する気持ちもよくわかります。

しかし、ゲームに支えられた、救われたという子がたくさんいます。

ただし、不登校の子どもたちがゲームを楽しんでやっているかというと、このセミナーで話をしてくれた不登校経験者のほとんどが「ゲームはありあまる時間をやりすごすためのもの」と答えています。「べつに楽しくなんかない」と。じゃあ、なぜやるのかというと、何もしないでいると過去の学校でのつらい記憶がどうしようもなくよみがえってくる。だから、それを忘れるためにやっているんだ、と。

オンラインゲームで知らない人と対戦したり、オフ会で人とつながるのが楽しいという子もいました。リアルな世界では人とつながることができない子どもたちも、ネットを通して人とつながることができる。オフ会というかたちで、直接会ったりすることもできるわけです。

頭からゲームを悪者と決めつけないで、この子はなぜゲームをやっているのかという視点で考えてみると、いろいろなことが見えてくるような気がします。

●興味・関心が外の世界に向いてきたとき

同じく「興味・関心」領域に「靴をほしがり、気に入ったサンダルを見つけて買った」という項目がありますが、実際にこういう女の子がいたんですね。

靴は、「人が歩き出す」ことの象徴のような意味合いをもっているのではないかと私は思っています。この女の子は小6から不登校になって、中2のときに夜、お母さんと散歩をしていたら、近くにある靴の流通卸センターで可愛いサンダルを見つけて買って帰ったそうです。そして不思議なことに、その日から、その子の気持ちがだんだん学校に向かうようになったといいます。

ほかにも、ある日、息子さんがスニーカーを洗っているのを目にしたお母さんが、「外に出ることなんてないのに、何をやってるんだろう」と思っていたら、それから間もなく学校に行くようになった、という話を聞いたことがあります。

また、これも「興味・関心」領域ですが、「マイナカード問題やウクライナ情勢など社会的な話題について詳しい」という項目がありますが、不登校になると時間がたくさんありますから、新聞を隅から隅まで読んだり、テレビもニュース番組ばかり選んで観たりする子がいて、政局のことを語らせたらお母さんお父さんよりよっぽど詳しかったりします。

これは、自分の興味・関心が明確になってきたと同時に、外の世界に関心が向くようになったあらわれとみることができます。また、関心のあることについて情報を集めたり、自分なりに考える力が育ってきたあらわれと考えることができるでしょう。

●人に対する信頼感が出てきたとき

「人間関係」領域の「法事に出て、親戚とも話ができた」については、親族の集まりに出ると、「○○ちゃん、大きくなったね〜。何年生になったの?」などといろいろ聞かれますから、そういう席に出るのは非常にハードルが高いわけです。

そこに行って、親戚の人とも話ができるのは、本人にそれなりの心の準備ができていると理解できると思います。

「外出等」の領域でいうと、人目が気になる子どもたちにとって、外に出ることはなかなか難しいわけですが、注目してほしいのは、「美容院に行けるようになった」「歯医者に行っている」という項目です。これらは、人に対する信頼感が出てきたことのあらわれと考えられます。

美容院も歯医者さんも、自分の体を相手にあずける格好になりますから、相手を信頼していなければ任せられません。考えてみたら、美容院なんてハサミとかカミソリとか刃物だらけですから。そういう意味で、美容院や歯医者に行けるということは、メンタル面が安定してきて、人を信頼できるようになってきたことのあらわれといえるでしょう。

子どもの変化は、親が気づかなければ「存在しない」

このように、学校に行っていなくても、子どもたちには日々小さな変化が起きています。それがこの講演のテーマである「誰もが前に向かって歩きつづけている」ということです。

子どもの小さな変化は、誰かが気づかないと「存在しない」ことになってしまいます。お母さんお父さんがそれに気づいてあげることではじめて、その変化に意味が出てきます。

毎日毎日、子どもと向き合うなかで、苦しいことや心配事も多々あると思いますが、そういう視線でわが子を見てみると、「意外にこの子は前に進んでいるんだな」と気づくことが多いと思います。

今日、おうちに帰ったらあらためてこの表をながめて、お子さんの最近の様子を思い出しながら、○△×を付けてみたらいかがでしょうか。

今日のこのセミナーが、みなさんとお子さんの明日につながればいいなと思っています。最後に、みなさんにこの言葉を紹介して終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。

不満から生まれた言葉は相手を脅かし

不満から生まれた言葉は相手を脅かし

怒りから生まれた言葉は相手を傷つける

安心から生まれた言葉は相手を癒し

信頼から生まれた言葉は相手を支える