第26回 第34回 第39回 第40回

第44回 第53回 第54回

第55回(第1部)

第55回(第2部)

第57回 第58回 第59回 第61回

第62回 第63回(第1部) 第63回(第2部)

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度 1999年度 1998年度 1997年度 1996年度 1995年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度 1999年度 1998年度 1997年度 1996年度 1995年度

「人が怖い」という気持ちをやわらげる親の対応

対人不安の回復にもっとも効果的な「肯定的かかわり」のススメ

登進研バックアップセミナー117 in 仙台 第1部講演抄録(2023年9月24日開催)

講師 小林正幸(東京学芸大学名誉教授)

コロナ禍で激増する不登校

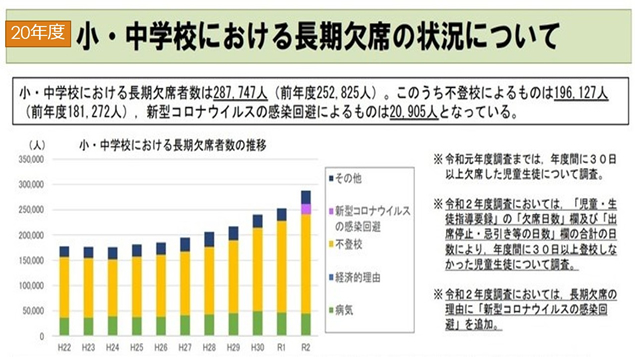

不登校はコロナ禍によって激増しました。文部科学省の調査によれば、全国一斉臨時休校が行われた2020年度に「長期欠席(年間30日以上の欠席)」の状態にあった小中学生は28万7,747人(前年度25万2,825人)。このうち、「不登校」によるものは19万6,127人(前年度18万1,272人)、「コロナの感染回避」によるものは20万905人となっています。

こうした状況について、毎日新聞からコメントを求められた際、私は次のように答えました。

「不登校などを理由とした長期欠席が小中学校で急増する中、コロナ感染の不安によって登校を控える子どもが上乗せされるかたちとなり、学校教育のあり方が問われる事態となっている。コロナを怖がることは他人を怖がることでもあり、不登校の心理と紙一重であることを深刻に受けとめるべきだ」

*

物理的な距離をとることは、心理的な距離をとることにつながります。誰かと仲良くなったら、その人の近くに行きますよね。小学校などで「話し合い活動」をしているときに活発に話し合っているグループは、子どもたちの頭の位置が近寄っていることがわかります。

ところがコロナ禍によりソーシャルディスタンスを保つように言われ、親しさを築きにくい物理的な環境がつくられてしまいました。つまり、私たちは他人を怖がる感覚を知らず知らずのうちに身につけているのです。

図1

では、コロナ禍2年目の2021年度に不登校の状況はどうなったかを見てみましょう(図1)。まず、「コロナの感染回避」は2万人から6万人に増え、前年度の2.81倍という驚くべき増加率になっています。

「長期欠席」も前年度から13万人増えて41万人。たった1年で1.45倍の急増です。2021年の出生数は81万人ですが、その半数を超える小中学生が長期欠席をしているというとんでもない事態が、私たちの目の前で起こっているわけです。

「不登校」の増加率は文科省のデータ上では1.25倍とさほどではありませんが、コロナの感染症法上の位置づけが5類になり、「コロナの感染回避」を理由とした欠席が認められなくなるため、現在そこにカウントされている6万人が、来年度以降は「不登校」や「その他」に計上されることになるでしょう。こうした状況を背景に、首都圏では不登校の子どもたちを受け入れる通信制高校の入試倍率が高くなる傾向が続いています。

グラフには示していませんが、小学生の不登校も激増しています。増加率は小学生のほうが中学生よりもかなり高いこともあり、今後9年間は不登校が増えつづけることが予測できます。

大災害は人にどんなストレスを与えるか

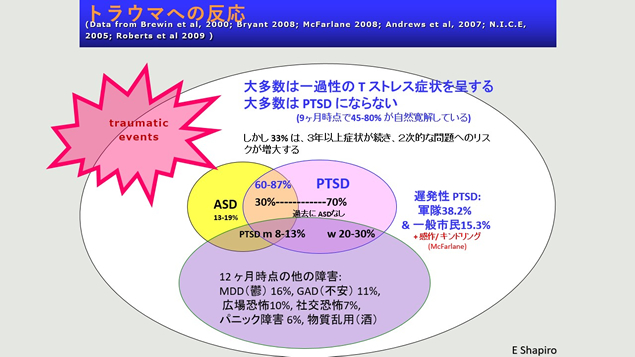

コロナは世界規模の災害です。図2は、世界中の大災害・大事故に遭遇した人々が、その後どのような状態になったかを追跡し、災害や事故が人に与えるストレスのデータを分析した結果です。

図2

よく知られているのがPTSD(心的外傷後ストレス障害)で、つらい出来事にあった後、ある程度時間が経ってからさまざまなストレス反応が起きてくるものです。

これに対してASD(急性ストレス障害)は、つらい出来事にあった直後から起きてくる障害のことです。

それぞれの割合をみてみると、1年経った時点でPTSD症状があらわれている人に「災害の直後からその症状がありましたか?」と聞いたところ、「ありました」と答えた人は30%。残りの70%は、半年以上経過してからPTSDの症状が起きたということです。つまり、PTSDは時間が経ってから起きてくる、もう少し詳しく言うと、安心できる状況になったところで症状が出てくるわけです。

*

主なPTSDの症状としては、特定の場所が苦手になる「広場恐怖」10%、人とかかわるのが嫌になる「社交恐怖」7%、ドキドキして心臓が止まるのではと思ってしまう「パニック障害」6%、そのほか、「ゲーム依存」「不登校」などもPTSDの症状に含まれると思います。

多くの場合、時間の経過とともに自然に寛解しますが、3年以上も症状が続き、二次的な問題等で苦しむ人が33%いることがわかっています。

先にふれたように、安心できる状況になったところで症状があらわれてくるのがPTSDです。コロナが5類感染症になってひと安心と思っているかもしれませんが、今年あたりからPTSDの症状が出てくる人がけっこういるかもしれません。

恐怖と不安から起こるストレス反応

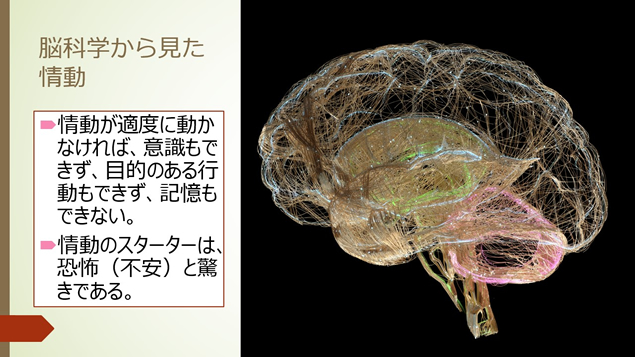

図3にある「情動」とは感情のことです。感情が適度に動かなければ、意識もできないし、目的のある行動もできないし、記憶もできません。この感情のスイッチになるのが恐怖(不安)と驚きです。

図3

恐怖や不安によって感情にスイッチが入ると、脳が「どうしたらいいんだろう」「何かやらなければ」と必死に働きます。

つまり、恐怖や不安は人が生き延びるために必要なものであり、無理に抑えるべきものではありません。恐怖は「今、目の前にあるものからどう逃げるか」を考えることにつながり、不安は「これから予測される嫌なことからどう逃げるか、どう闘うか」を考えるきっかけになるものです。

図4

不快な感情によるすべてのストレス反応は、恐怖と不安から始まります(図4)。私たちはコロナ禍が3年以上続くことによって、恐怖と不安を感じつづけてきました。恐怖と不安が長く続くと、頭痛、腹痛、睡眠障害などの「身体反応」があらわれます。恐怖や不安を感じているのに感情がうまく動いてくれない場合、体が症状というかたちでSOSを発信するのです。

一方、恐怖がどんどん強まって対処不能な状態におちいると、怖い場面から逃げようとしたり、緊張で固まってしまうなどの「恐怖・不安反応」が生じます。

また、恐怖や不安が続いたことで、「なんとかしなくては」と焦りを感じたり、先生や友だちに対する怒りを感じる子もいます。さらに、あれこれやってみたけれどうまくいかない場合は「抑うつ・無気力反応」におちいる子もいます。

文科省が不登校の分類で「無気力型」「情緒混乱型」「遊び・非行型」などタイプ分けをしていますが、まったくナンセンスです。不登校はもともと恐怖や不安に起因するものですから、嫌な場所のことを考えるだけで不安になります。学校でつらい体験をしたから学校に行きにくくなったのであり、学校に行きにくくなった結果、ますます学校への行きにくさが強まっていくのです。

中学3年の時点で不登校だった生徒の5年後、20歳になった彼らへのアンケート調査(文科省「平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書」平成26年公表)で明らかになった不登校のきっかけ(複数回答)で、いちばん多かったのは「友人」でした。

次に多いのは「勉強」ですが、これは必ずしも学業不振とイコールではありません。本人は100点を取れると思っていたのに90点しかとれない場合、その子は「勉強がうまくいかない」と思いがちですから、いわゆる勉強のできる子であっても学業が順調に行っているとかぎらないのです。

そのほかのきっかけで2割以上を占めるのは「先生」です。このきっかけについて先生自身はほとんど自覚がありません。

*

学校で嫌なことがあったとき、その状況が深刻であればあるほどそのことをくりかえし思い出すので嫌な思いがどんどん強まり、「行こうと思っても行けない」という経験をくりかえすことになります。つまり、学校に行けなくなった結果 → 学校への嫌な思いがますます強まるわけです。これが不登校が続いていく理由です。

目に見えないものへの不安

図5

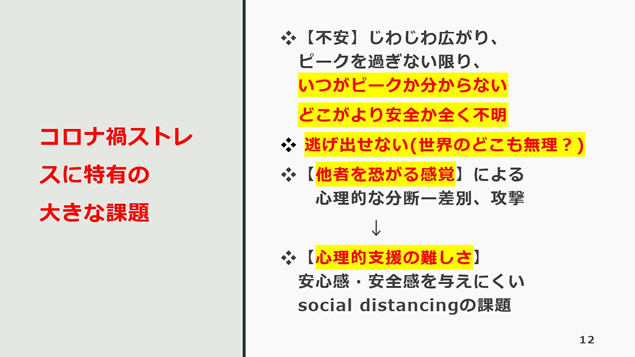

コロナ禍のストレスは、原発事故によく似ています。放射性物質やウイルスは目に見えません。目に見えない不快なものに対して感じるのは「不安」です(図5)。その意味でコロナ禍は、「不安」が中心になっている災害ということです。

コロナを不安に思うかどうかは、それをどう「評価」するかによります。「コロナなんて風邪の一種だ」と軽く考える人もいますが、「糖尿病など基礎疾患がある人は気をつけないといけない」と深刻に受けとめる人もいます。

こうした「評価」はストレス反応に大きな影響を与えます。そして、その評価を左右するのが「情報」です。今や情報はネット上に氾濫し、正否の判断が難しくなっていますが、くれぐれもフェイク情報などに躍らされないよう気をつけたいものです。

コロナについては、感染状況のピークがいつなのかがわからないという不安があります(図6)。どこが安全なのか、どこに逃げたらいいのかもわかりません。

放射性物質の危険性は、事故の発生地点から離れれば離れるほど、その距離の2乗に反比例して低下します。ところがコロナに関してはどこが危険でどこが安全なのかがよくわからないため、他の人間を怖がることにつながりやすいのです。

図6

3密やマスクは子どもたちにどんな影響を与えたか

では、コロナ禍の学校での3年間はどうだったのか。

いつ不登校になったかで状況は変わってきますが、全般的に学校に通っている子どもたちは同じような体験を味わいました。その体験を端的にあらわしているのが、2022年流行語大賞の選考委員特別賞に輝いた仙台育英高校野球部、須江監督の優勝インタビューでの言葉「青春って、すごく密なので」です。

その際、監督はこう語っています。「入学どころか、たぶん中学校の卒業式もちゃんとできなくて。高校生活っていうのは、僕たち大人が過ごしてきた高校生活とはまったく違うんです。青春って、すごく密なので。でもそういうことは全部ダメだ、ダメだと言われて。活動してても、どこかでストップがかかって、どこかでいつも止まってしまうような苦しい中で。でも本当にあきらめないでやってくれたこと、でもそれをさせてくれたのは僕たちだけじゃなくて、全国の高校生のみんなが本当にやってくれて。ぜひ全国の高校生に拍手してもらえたらなと思います」。

このように学校は三密(密閉、密集、密接)を回避してきたわけですが、心理的な親密さと関係の深い「密接」を避けることにより、集団生活とは切っても切れない「密集」を避けざるを得なくなりました。その結果、学校行事は中止・縮小、給食の時間はおしゃべり禁止、体育は団体競技禁止、音楽は歌唱禁止、グループ学習なども禁止と、教育活動への影響や弊害ははかりしれないものがありました。

*

問題は、子どもたちが何歳のときにこうした経験に遭遇したかです。

たとえば、現在小学校1年生の子どもは3歳で初めてコロナ禍を経験したので、3歳からずっとマスク生活をしてきました。ある保育園では、コロナが少し治まったときに先生たちがマスクを外してみたら、年少の園児たちが驚いて泣いてしまったそうです。それまでマスクをしていない大人を見たことがなかったので、よほど怖かったのでしょう。彼らは、そんな特異な環境で育ってきたわけです。

図7

マスクを外すことを奨励しているわけではありませんが、実はマスクをすることでコミュニケーションの質が低下することがわかっています。

図7の子どもは、「いいね」のサインを送っているように見えますが、「了解」の意味なのか、「それでOK!」の合図なのか、この写真だけではわかりません。

口とその周辺がつくり出す表情は、人が相手の表情から感情を読みとるために必要な情報量の50%を占めるといわれています。その肝心な部分がマスクで覆われていると、相手が何を言おうとしているのかが読みとれなくなってしまうのです。

この3年間、こうした状況が学校の中でずっと続いてきたわけですから、子どもたちの人づきあいの経験値もそれまでの世代と比べ低くなっていると思われます。

感情は、幼児期や小学校低学年の時期に育まれます。感情は、言葉と同じように自分の要求を伝えるためにありますが、まだ幼くて言葉のつたない子どもたちは、とくに表情によって自分の要求を相手に伝えようとするからです。同時に、相手の表情から感情(要求)を読みとる力も育っていきます。

この能力があるからこそ、子どもはお母さんが怒っているのか泣いているのかを表情で見極め、「今日はやばいかも」と判断して態度を変えたりするわけです。つまり、親の表情を見て、子どもは親の要求を読みとるのです。こうした学習の機会が、どの時期に奪われたのかが問題になってきます。

たとえば小学校高学年は、誰かと親しくなろうとしはじめる時期でもあります。その時期に密になることを避けざるを得なかったことで、先々どんな影響が及ぶのかちょっと想像がつきません。密の回避による影響は、大人になって、恋愛をして、結婚をして、ということとも関係してくるでしょう。

人とどう話したらいいかわからない

先に述べたように、2021年度に学校を長期欠席した小中学生41万人のうち「コロナの感染回避」で休んだ子どもは6万人にのぼっています。対人恐怖と紙一重の状況にある子どもたちが6万人もいるということです。

人とかかわるのが怖かったり不安を感じたりするのは、長い間、コロナに感染する恐怖にさらされたことにより、くりかえしいじめにあったり虐待されたことで起きるPTSDの症状と似たような状態にあるのかもしれません。

*

コロナ禍では親密な人間関係を避けるようになるため、「人とのつきあい方を学んでいない」「人とどうつきあったらいいかわからない」子どもが増えています。どの発達段階で対人接触を避けるよう強いられたかによって状況は異なりますが、そこで学ぶべき発達課題を学習する機会を失っているわけです。

こうした危険性を忘れがちなのが、学校の先生方です。たとえば、「今日からマスクを外して授業を受けましょう」となったとき、先生は、たぶん小学5年生くらいなら以前どおりにできるだろうと思うのではないでしょうか。

しかし、ここ3年間のコミュニケーション上のブランクを見落としてはいけません。コロナ禍で抜け落ちた教科学習の穴埋めばかりを気にしていると、肝心な人とのかかわり方のスキルが身についていないことに配慮が至らないのです。

そのため、先生に「修学旅行の事前学習として旅行先について調べ学習をやりますので、グループごとに何を調べるか話し合ってください」と言われても、コロナ禍でずっと他人と話さないようにしてきた子どもたちはどうしたらいいのかわからず、だんまり状態が続くということが起こったりします。

*

東京都では、発達障害の子どもに関する先生方の相談について臨床発達心理士がアセスメントを行っていますが、コロナ禍ではとくにLD(書字障害)の相談が増えたといいます。逆に、ASD(自閉スペクトラム症)の相談は減ったとか。これはASDの子ども自体が減ったわけではなく、コロナ禍で子ども同士の会話が極端に減ったことから、会話をめぐるトラブルが目立たなくなっただけの話です。

一方、LDについては、コロナ禍における学校での教育活動と子どもの学習状況を評価しなければいけないので子どもにいろいろ書かせたら、文字をちゃんと書けない子の存在が顕在化してきて相談が多くなったということでしょう。

コロナ禍では子ども同士のコミュニケーションをできるだけ避けようとする学校生活でしたから、それが苦手なASDの子どもたちは、逆に幸せだったかもしれません。一方、障害をもたない子どもたちは、コミュニケーションをとりたいのにとれないという状況の中で、そのスキルを学んでいないケースが多くなっています。

今後、「さあ、コロナが収束したのでみんなでどんどん話し合いをしましょう!」となったとき、ASDの子は混乱すると思いますが、他の子も混乱するでしょう。これほどリスクのあることが、現在、学校では起こっているのです。

子どもの「こころの好調」に対して親ができること

図8

まず、「こころの好調」「こころの不調」とは何かを考えてみましょう(図8)。それは、思いどおりに動けるかどうかということです。「こころの好調」とは、自分がしたいことはするし、したくないことはしないということです。

では、子どものこころの不調に対して、親は何をすればいいのか。それは子どものモデルになることです。つまり、自分自身が思いどおりに動けるようなこころの好調を保つこと。そして、子どもを安心させたいのであれば、親自身が安心して、どっしり構えることです。しかし、これがいちばん難しい。

「今日は学校に行くのかな?」という思い、「朝起きてきて不機嫌な顔をしていたら、どう声をかけたらいいんだろう?」という思いもあるでしょう。

こんなふうに「どうしたらうまくいくだろう?」と思いをめぐらせていると不安になります。その結果、子どもの気持ちを大事にしようとするあまり、おそるおそる接してしまう。おそるおそる子どもに接すると、正面から向き合えませんから、子どもからすると自分は嫌われているように見えてしまう。つまり、おそるおそる接することは、「あなたのことが嫌い」と言っているのと同じことになるわけです。

*

そうではなく、「あなたが怒ったって泣き叫んだって、私は平気よ。言いたいことはちゃんと言うけど、あなたを大好きだから言うんだよ」というスタンスで何事もどっしり構え、子どもとかかわることが大事。とても難しいことですが、親が安心してどっしり構えるために必要なことをまとめたのが図9です。

図9

まず、①「私が悪かったのではないか」「親のせいではないか」と自分を責めないこと。

不登校のきっかけの9割は「学校で嫌なことがあったから」です。子どもは嫌なことを思い出すのがつらいので、きっかけについていくら聞いてもなかなか言いません。しかし、原因を探し出しそれを取り除いたからといって、不登校が解決するわけではないのです。

不登校が続くのは、不登校になった結果、自己肯定感が低下したり、意欲や自信を失ったりして、状況が悪化するからです。不登校の子どもは、頭の中でくりかえし学校での嫌な出来事を思い出しています。そんな子どもに「学校、どうするの?」「どうして行かなくなったの?」と聞くことは、思い出すのもつらい記憶を無理やり呼び覚まして傷口をえぐり、子どもを回復からさらに遠ざけてしまいます。

次は、②自分を責めないと同時に、子どもを責めないこと。不登校になったのは、親のせいでも子どものせいでもありません。だから、今の状況を「それでよい」と認め、覚悟を決めることが大事です。

その次は、③わが子について「不登校の子ども」「自閉スペクトラム症の子ども」「発達障害の子ども」という見方をしないこと。お子さんが2〜3歳の頃を思い出してください。その頃、お子さんは不登校ではなかったでしょう? 「うちの子はうちの子」であって、それ以外の何者でもありません。いろいろなレッテルをつけて見るのではなく、その子のありのままを受けとめることが何よりも重要です。

最後に、④不快な感情に圧倒されないこと。不快な感情の背後には強い願い(早く元気になってほしい、学校に戻ってほしいなど)があります。親が不快な感情に圧倒されると、子どものほうも不快な感情が強まります。親の過剰な願いを感じとるからです。たとえば、「教室までつき添ってあげるから」「校門に触ってくるだけでいいから」学校に行ってみようなどと誘導することは、多くの場合、子どもに対して過剰な願いを要求していることになりがちです。

*

親のこころの持ちようとして、沢庵禅師の次の言葉を紹介します。

「心こそ 心まよはす 心なれ 心にこころ 心ゆるすな」

「心が心を惑わすのだよ。いいか、お前さんの心はあっちにこっちにブレるからしっかり心を管理しておけよ」という意味です。

ただし、こころがブレたからといってダメな親だなんて思わないでください。もし不快な感情に圧倒されそうになったら、こころの重心を意識して元に戻すよう努めること。親のそういう姿を見せることが子どもにとっていいモデルになります。ちょっと気持ちがブレてきたら散歩に出て気分転換を図るなど、平常なこころを保つ工夫をしてみましょう。

「教育メタバース」で不登校の子どもたちの意識はどう変わったか

私が理事長を務めるNPO法人(学舎ブレイブ)では、東京都小金井市の協力を得てバーチャル空間を活用した不登校対策の実証研究に取り組んでいます。この研究は、文科省「次世代の学校・教育現場を見据えた先端技術・教育データの利活用推進事業」の一環で、不登校の子どもたちがアバター(自分の分身となるキャラクター)としてバーチャル空間へ通学し、講師や相談員の支援を受けるというものです。

ここに参加した子どもたちを対象とした「不登校×教育メタバース」の意識調査(アンケート調査)についてお話ししたいと思います。

メタバースとは「インターネット上に構築されたバーチャル空間」のことで、子どもたちは、図10のように自分の分身(アバター)というかたちでこの空間に参加し、擬似教室体験をします。

図10

この空間では、子どもたちは自分の顔や姿を出さなくていいし、本名を名のる必要もありません。それぞれの子が好きなハンドルネームを名のり、自由に受けたい授業を受けたり、好きな居場所で時間を過ごせるようになっています。

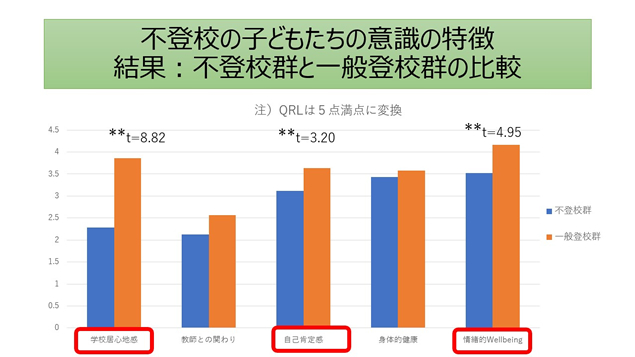

アンケート調査では、学校に行っている子どもたち(一般登校群)と不登校の子どもたちの意識を比較し、違いを見てみました。3つの項目、「学校居心地感」「自己肯定感」「こころの健康(情緒的Wellbeing)」に差が出ているのがわかります(図11)。

図11

差が大きかったのはグラフのいちばん左「学校居心地感」で、これは言うまでもなく、不登校になった結果、大きな差となってあらわれたのでしょう。また、「自己肯定感」にも差が出ました。「情緒的Wellbeing」とは、WHOが推奨している「こころの健康QOL」という調査項目ですが、ここにも差が出てきました。

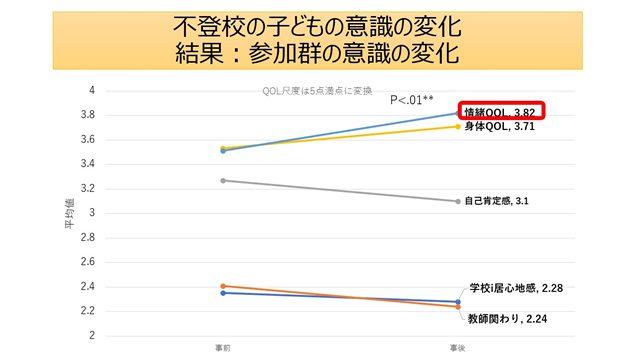

次に、子どもの意識の変化を見てみると、週4日×6週間、1日2〜3時間くらいメタバースに参加しただけで、「こころの健康QOL」が増進していました。

図12

「こころの健康QOL」は、最近の体験として「楽しさやたくさん笑った機会の多さ」「不安や緊張した体験の少なさ」「孤独な思いを感じた体験の少なさ」などを子どもに尋ねたものです。

その結果、図12のように「こころの健康QOL」はアップしましたが、「学校居心地感」に変化はみられず、「自己肯定感」は逆に少し下がっています。今回の教育メタバース研究の大きな成果は、「こころの健康QOL」を体験するほど「学校居心地感」が高まることが明らかになったことです。その結果、登校の可能性も高まります。

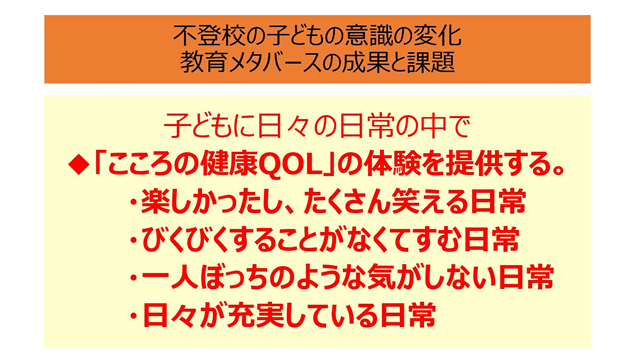

図13

したがって、子どもの「こころの健康QOL」が高まる生活を送れるように配慮することが、私たち支援者の役割ということです(図13)。

具体的には、楽しくて、たくさん笑える日常、びくびくすることのない日常、一人ぼっちのような気分にならない日常、日々が充実している日常を提供するということです。

対人不安をやわらげる支援者のかかわり

次に学舎ブレイブに通い、状況が改善した50の不登校事例について、「対人不安」の回復に必要なことは何かを見てみましょう。

対人不安や緊張が大きい子どもに対しては「肯定的かかわり・存在受容」として、次のようなかかわりを行いました。

- 自由に話せる雰囲気をつくる

- 現状でできていることを認め、ほめる

- わずかな改善を認め、喜び、ほめる

- できることをさせ、成功体験を積ませる

- 人とのかかわりを心地よく感じる場にする

- 活動の選択肢を与える

- 感情を言葉で表現するのを手伝う

また、「主体性・主張性の育成」として、次のかかわりも実施しました。

- できないことをできないと表現させる

- 自分でできるように手伝う

- 自己理解を手伝う

- 失敗を喜びの糧にする

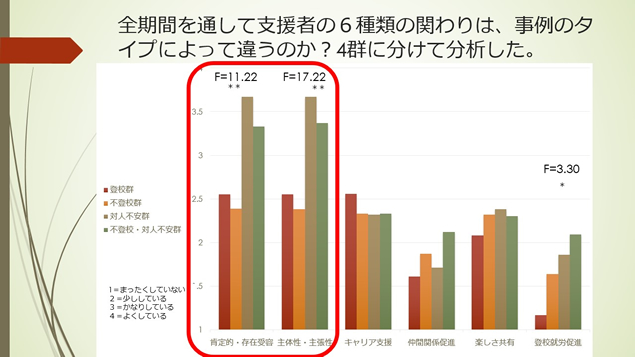

さらに、事例のタイプによってかかわり方は異なるのかを見るために、「登校している子」「登校していない子」「登校していて対人不安が強い子」「登校していなくて対人不安が強い子」の4つに分けて分析してみました。

図14

すると、「登校していて対人不安が強い子」と「登校していなくて対人不安が強い子」に対しては、「肯定的かかわり・存在受容」と「主体性・主張性の育成」に関するかかわりが十分に行われており、その結果、対人不安が軽減されたことがわかりました(図14)。

なお、これらは専門家によって行われたもので、保護者が同様のかかわりを行うことはなかなか難しいと思いますので、対人不安をやわらげるにはこういうことが大事なんだという知識として頭に入れておいていただければいいかなと思います。

対人不安をやわらげる親のかかわり

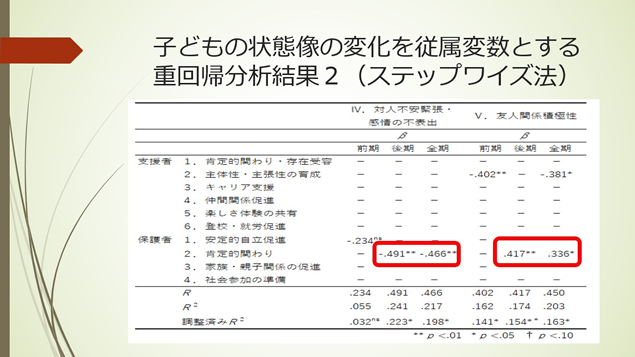

最後に対人不安の回復に効果的な親のかかわりについて、その因果関係を分析した結果を紹介します(図15)。

図15

専門的な分析でわかりにくいと思いますが、これは、親が「肯定的かかわり」を増やすと、子どもの対人不安や緊張が緩和されることを示したデータです。保護者はもちろん、支援者である私たちにとっても非常に勇気がもらえる結果です。さらに、親の「肯定的かかわり」が、子どもの「友人関係に対する積極性」にプラスに働く、という結果も得られました。

では、親の「肯定的かかわり」とは何か。それは次の4つです。

①不快な感情を言葉で表現するように手伝う

②子どもと日常会話をする

③子どもの好きなこと、得意なことを共有する

④わずかな改善を認め、喜び、ほめる

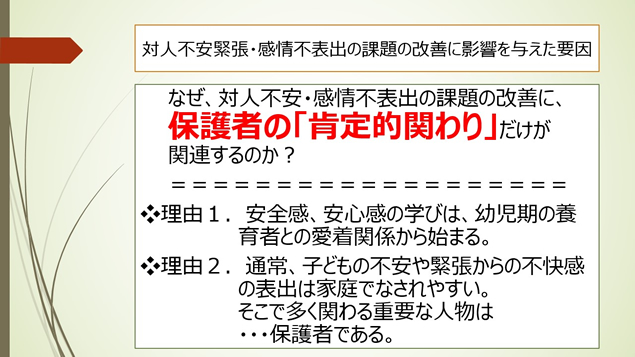

なぜ私たち専門家ではなく、親の「肯定的かかわり」だけが子どもの対人不安や緊張の改善に有効なのか(図16)。

ひとつ目の理由は、子どもは、幼児期の親との関係を通してはじめて「安全感・安心感」を学習するからです。これはいくら専門家が頑張っても勝てません。

お子さんが赤ちゃんだった頃を思い出してください。よく泣いていましたよね。

図16

そんなとき、お母さんは泣きやむように頑張ったはずです。すると赤ちゃんは泣きやんだでしょう? それを喜んで見守っていたでしょう? そのようなお母さんのかかわりが、その子の安全感・安心感を育んでいったのです。

もうひとつの理由は、本来、子どもは内弁慶だからです。それが子どもの正しい姿です。何か不安や緊張を感じる出来事があって子どもが不機嫌になったり不快感をあらわにするのは、だいたい家庭内です。家の外で嫌なことがあっても、外ではいい顔をして、家に帰ってきてから家族にやつあたりする。そこでかかわる重要なキーパーソンは親なのです。

だからこそ、親として、わが子の不快な感情を言葉で表現できるように手伝ってあげてほしい。不快な感情の背後には強い願い、要求があります。不安には「よりよく生きたい」「失敗したくない」という願いが、悲しみには「助けて!」という要求が隠れています。そうした内なる願いを、言葉を知らない頃から伝えたくて、泣いたり怒ったりしていたのです。

やがて子どもは、言葉によってその願いを表現できるようになっていきますが、自分の内に生じた要求や願いを家族や周囲の人に伝えるために備わっている道具が「感情」です。だから、その感情は受け入れてあげてください。ただし、その要求にすべてOKを出す必要はなく、「ああ、あなたはそうしたいんだね」「そう思っているんだね」と受けとめるだけでかまいません。そのうえで、「だけど、それは今のうちの状況ではできないんだよ」ということなら、そう説明して断ってもいい。

そうして子どもと日常的な会話を交わすなかで、子どもの好きなこと得意なことを共有し、親子でたくさん笑って過ごす。それが「肯定的かかわり」の着地点です。