第26回 第34回 第39回 第40回

第44回 第53回 第54回

第55回(第1部)

第55回(第2部)

第57回 第58回 第59回 第61回

第62回 第63回(第1部) 第63回(第2部)

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度 1999年度 1998年度 1997年度 1996年度 1995年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度 1999年度 1998年度 1997年度 1996年度 1995年度

停滞した親子関係をアップデートする「消極的受容」

登進研バックアップセミナー118(2024年6月2日開催)第1部抄録

講 師:海野 千細(八王子市教育委員会教育指導課心理相談員)

聞き手:齊藤真沙美(東京女子体育大学・東京女子体育短期大学准教授)

※講師の肩書きはセミナー開催時のものです。

テーマ① 不登校のプロセス

| 齊藤 | 本日のテーマは「停滞した親子関係をアップデートする『消極的受容』」ですが、まずはテーマ①として、この消極的受容に至るまでの「不登校のプロセス」についてお話を伺いたいと思います。 |

|---|---|

| 海野 |

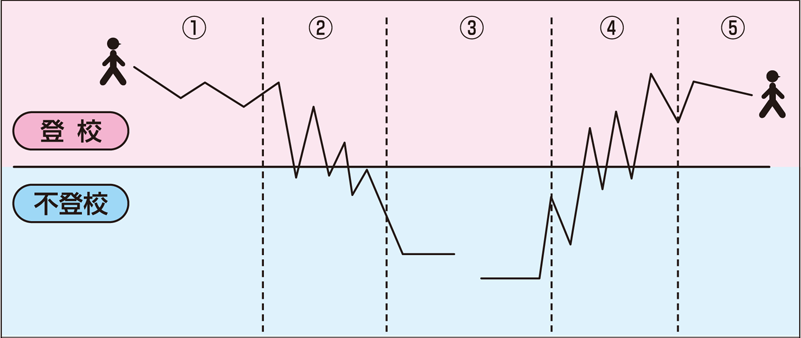

最初に、下に示した図の②と③の時期についてお話しします。

まず図の②は、これまで普通に学校に行っていた子が登校をしぶるようになってくる時期です。よくあるのが、休み明けの月曜日に、登校の支度にやたらと時間がかかって、しびれを切らしたお母さんに「早く行きなさい!」と叱られたりするケースです。発熱、頭痛、腹痛などの身体症状を訴えることもあり、登校しぶりはその子にとって体を張った自己主張になっている場合もあります。 親としてはそれまで普通に登校していたわけですから、登校しぶりの理由をあれこれ聞き出すというよりは、「グズグスしないで早く行きなさい!」という対応になることが多いのではないでしょうか。 そこで、登校をしぶる子どもと登校させようとする親の間で葛藤が起こりますが、やがて登校しぶりの度合いが強まって、気づいたらほぼ毎日行けなくなっていた、という状態になることが多いように思います。 |

原因が解消しても行けるようになるとはかぎらない

| 海野 |

この図の②の時期に、子どもに学校に行かない理由を聞くと、何も言わない子がけっこう多いんです。小学校低学年くらいだと自分でも理由がわからなかったり、どう伝えたらいいかわからない場合が多いと思います。もう少し学年が上になると、理由を言ったらお母さんに叱られるのではないかと心配で言わない子もいます。

低学年の子どものなかには「隣の席の〇〇くんが僕の消しゴムを取るから嫌だ」とか「先生が(ほかの子を)怒るのが怖い」と理由を言う子もいますが、多くの場合、それは単なるきっかけにすぎず、その理由(原因)が解消しても学校に行けるようになるとはかぎりません。なぜなら、そのきっかけの背後には、それまで学校生活の中でその子が我慢してきたことやストレスが積み重なっているからです。だから、ほんの小さなきっかけで張りつめていた糸がプツンと切れてしまう。その結果としての不登校なのです。 先ほど、登校しぶりの理由として身体症状を訴える子がいると説明しましたが、体の症状として多いのは、頭痛、腹痛、発熱などです。この発熱がまた微妙で、高くても36.7度くらい。38度を超えることはまずありません。 この程度の熱だと、休ませる必要があるのかと迷う親御さんもいらっしゃると思いますが、身体症状がある場合は何か病気が隠れている可能性もありますから、まずは医療機関を受診したほうがよいでしょう。 医療機関では、「どこにも異常はありませんので、少し様子をみてみましょう」と言われる場合もありますが、その時点で、「この子は学校に行かせることがいいことなのかどうか…。しばらく学校に関することは言わないほうがいいかもしれません」とか、「勉強もあまり無理をさせないほうがいいですね」とか、学校を休ませる方向で診断を出す医師も最近は増えているような気がします。 |

|---|

初期〜中期によくみられる子どもの行動

| 海野 |

このような流れで学校に行けない状態が長引いてくると、多くの親御さんは担任の先生やスクールカウンセラーに相談したり、不登校についてネットで調べたり、相談機関に足を運んだりするようになります。

そのなかで、あれこれ手を尽くして学校に行かせようとしても、子どもはどうしても動かないという状況が続くと、「とりあえず様子をみるしかないか」という、一種あきらめに似た心境になることが少なくありません。親が「しょうがないな」と思うようになると、おのずと学校に行かせようとする圧力も弱まってきます。 すると、子どもたちの生活習慣がだんだん乱れてきたりします。小学生の場合はそれほど生活が崩れることはないと思いますが、中学生くらいになると、学校を休むことを黙認された気分になって、夜中の1時、2時、あるいは朝方までずっと起きている子もいます。そうなると当然、朝は起きられないので10時、11時、ときには午後1時、2時まで寝ていることになります。 昼夜逆転の生活になると夜中におなかが空いたりしますから、中高生くらいになると、深夜にキッチンにやってきて、冷蔵庫の中の食べ物を適当にチンして食べたりすることも多いかと思います。 子どもたちの話を聞くと、どうやら日中は落ち着かないらしいのです。夜、家族が寝てしまって家の中が静かになると、ようやく気持ちが落ち着いて楽になるようです。不登校の子どもたちにとって夜の時間帯は、自分の好きなことを好きなだけできる「プレミアムタイム」のようなものかもしれません。 中学生以上の子によくみられるのは、風呂にも入らなくなることです。どうしても外出しなければいけないときは、出がけにシャワーを浴びることもありますが、外出する機会はほとんどないわけですから、風呂に入らない、シャワーも浴びない、着替えもしないという生活になる子も多いと思います。 お母さんが夜中にトイレに起きたとき、半年ほど姿を見なかった息子さんをたまたま見かけたら、髪が肩の下まで伸びていてショックだったという話を聞いたこともあります。子どもが自室に閉じこもって出てこない場合は、日頃の様子がわからないぶん、よけいに先行きの見えなさが強く感じられることでしょう。 このような生活が続くうち、親御さんのなかで「このままでいいのだろうか」という不安と焦りが高まっていきます。 |

|---|

テーマ② 「行ってほしい」という気持ちとどうつきあうか

| 齊藤 |

図の②〜③の時期は、親からすれば好き勝手な生活をしているように見える時期であり、「怠けているだけじゃないの」「ちょっと頑張れば学校に行けるんじゃないの」と思うことも少なくないはずです。そう思うとなおさら、「なんとか学校に行ってほしい」という気持ちがつのってくるというか…。 そういう気持ちが強くなると、ついイライラして子どもに強く当たってしまいがちですが、「行ってほしい」という気持ちとどうつきあえばよいのでしょうか。 |

|---|---|

| 海野 |

「学校に行ってほしい」という気持ちは当然のことですし、そもそも、そういう気持ちはコントロールできないものだと思ったほうがいいです。

行動というものはある程度コントロールできますが、気持ちは勝手にわいてくるものなので、わかっちゃいるけどやめられないところがあって、「学校に行ってほしいと思わないようにしよう」といくら思ってもできないし、やめようと思う必要もないでしょう。その気持ちをコントロールしようと思うより、「自分はやっぱり行ってほしいと感じているんだ」でかまわないと思います。 |

| 齊藤 | そうなると、「行ってほしい」という正直な気持ちを子どもに伝えたくなる親御さんも多いと思いますが、その一方で、「そういう働きかけは登校刺激になるから避けたほうがいいのかな」と迷ったり…。そのあたりはどうお考えですか。 |

| 海野 |

「登校刺激はいけない」とか「黙って見守ることが大事」とか、不登校に関する情報は、親御さんもたくさん目にしていると思います。だから、「行ってほしいと言ったらまずいのかな」と思われる方がいても不思議はありません。

ただ、「行ってほしい」という気持ちと、「行け!」「行きなさい!」といった指示命令とはまったく別のものです。親が「あなたには学校に行ってほしいと思っているんだよ」とわが子に伝えることは間違いではないし、なんの問題もありません。まあ、そう言われたからといって子どもが登校するかは別の話ですが…。 |

| 齊藤 |

よく「I(アイ)メッセージ」(「私」を主語にして主張する方法)でいわれることですが、「私は学校に行ってほしいと思っている」と伝えることは問題ないということですね。それに対して、「Youメッセージ」だと、「あなたはどうして学校に行かないの?!」「あなたはこのままでいいと思ってるの!」といった相手を責めるような言い方になりがちだということでしょう。

その関連で、「学校に行かなくてもいいよ」と言ったら、逆に行くようになったという話をよく聞きますが、本音では「行ってほしい」と思っていても、子どもには「行かなくてもいいよ」と言ってあげたほうがよいのでしょうか。 |

| 海野 |

よく不登校の体験談などで、親御さんが「学校に行かせようとすることをあきらめたら、子どもが行くようになりました」とか、「行かなくてもいいよとはっきり言ってあげたら気持ちがスッキリしたようで、学校に行きはじめました」という話を聞くことがあると思います。ただ、この話の本質は、「行かなくてもいいよ」と言うと子どもは学校に行くというような単純な問題ではありません。

実際、お母さんに「行かなくてもいいよ」と言われたある女の子は、これまでずっと「行きなさい」と言っていたのになぜ?と怪しみ、「きっと相談室で入れ知恵されたに違いないと思った」「母が口先だけで私の気持ちをわかった気になっているようでムカついた」と言っていました。  私は、本当に「行かなくてもいいよ」と思っていないのなら、無理をして自分の気持ちに嘘をついてまで言う必要はないし、それを言うことになんの意味もないと思っています。 |

テーマ③ 「消極的受容」とは?

| 齊藤 |

次に、本日のテーマ「消極的受容」についてお聞きしたいと思います。 まず、「消極的受容」とは、どのような状態を指すのでしょうか。 |

|---|---|

| 海野 |

先に示した図の③の時期に子どもと向き合っている親御さんは、「なんとか行ってほしい」と思う一方で、いろいろ手を尽くしたけどラチが明かない状況が続くと、「なんとかならないのかねえ」とため息をつきながら、子どもとちょっと距離をとるしかなくなるんですね。

つまり、子どもの不登校を積極的に受け入れているわけではないけれど、受け入れざるをえない状態になるわけです。私はこれを「消極的受容」とよんでいます。 この時期、多くの親御さんは、時間がただただ無駄に過ぎていくように感じます。暗いトンネルに入ってしまったようで、どっちが出口かもわからない。この先どうなるのか見通しも立たない。ただ時間だけが過ぎていく。そんなイメージです。 また、頑張って行かせようとしたのに、結局、自分は行かない子どもに押し切られてこんな状態を認めているという敗北感や情けなさ、親として十分なことができずにいるという自責の念もあるかもしれません。 こうして親の気持ちが受身的になっていくと、子どものほうはどんどん野放図になっていくことが多いんです。起きてきても着替えもしない、やることといったらゲームかYouTube。そんな姿を見るにつけ、この子の将来はどうなるのかと不安ばかりが大きくなっていきます。不安がつのると、ときとして怒りの爆弾が破裂するわけですが、親が爆発したからといって学校に行くわけでもない。結局、「しょうがないなあ」とあきらめて、またしばらく様子をみよう、となる。だいたい数日から数週間のスパンでこのくり返し。これが「消極的受容」のイメージです。 |

子どもの好き勝手な行動にはどんな意味がある?

| 齊藤 | いまお話にあったように、「消極的受容」の時期には、子どもは超マイペースな生活をしています。親御さんはそんな生活ぶりに腹を立てたり、わが子の将来を思って途方に暮れたりする毎日ですが、こうした好き勝手な子どもの行動にはどんな意味があるのでしょうか |

|---|---|

| 海野 |

もちろん親から見れば、あるいは社会的に見たら、みんなが勉強しているときに好き勝手なことをやっているわけですから、決してほめられた話ではありません。でも、それは誰かの指示でやっているわけではありませんよね。子どもは、自分で感じて、考えて、やりたいことを選んでやっている。その意味では、自主的・自発的に行動していると考えることもできます。これはとても重要なことで、すごいことが起きているんだと思ったほうがいいです。

さらにいうと、ただの怠け者にしか見えない姿を親の前で見せることができるのは、「そういう状態で過ごしていても怒られない」「見捨てられない」という親への安心感があるからです。親としては、もちろん怒っていないわけではないけれど、この程度でいちいち目くじらを立てていたらやっていられないから、なかば目をつむっているだけのことでしょう。 それが子どもから見ると、「お父さんお母さんが認めてくれている」「この状態を許してくれている」というふうに思えて、親への安心感につながっているのです。目の前のだらけた子どもの姿も、そういう安心感があって生まれてきた行動なんだと考えてみると、ちょっと違う景色が見えてきませんか。 子どもがリビングでスマホ片手にゴロゴロしている姿を、ただ怠けているだけのバカ息子、バカ娘と思ってしまえばそれまでです。でも、この子は自分で判断して、自分で選んで行動しているんだという視点で見てみると、同じ景色が違って見えてくる。そして、それができるのは、親御さんが子どもを追いつめないで、しぶしぶでも受け入れているからだと考えてみてください。 お母さんが食事を作ったり、掃除をしたり、洗濯をしたり、日々淡々と生活していくことそのものが、子どもにとっては「うちの親は自分の状態を受け入れてくれている」という安心感につながっているのです。 |

「お母さんが別の人になっちゃった」

| 海野 |

5月の連休明けから休みだしたということで相談室に来ていた小4の男の子が、ある日、「やっといつものお母さんに戻ったよ」と言ったんです。この子は3兄弟の次男なんですが、以前ふと「僕はこの家の子じゃないのかな」と漏らしたことがありました。「何かあったの?」と聞いても、口を開いてくれませんでした。 「いつものお母さんに戻った」と聞いてあらためて話をしてみると、「僕が休みだした頃、お母さんはものすごく怒って、ごはんも食べさせてくれないことがあったし、お母さんが別の人になっちゃったのかと思った」と打ち明けてくれました。「僕のことなんかどうでもいいのかな」と感じて、とても怖かったようです。 子どもが学校に行けなくなったときの親の怒り方や対応によって、子どもは自分の存在が否定されてしまったように感じる場合もあるということを、私はこの子から教わりました。 ですから、しぶしぶであろうと、あきらめに近い気持ちであろうと、いろいろな迷いや不安を抱えながら、とりあえず親御さんが淡々と生活を営んでいくことが、子どもにとっては「あなたを見捨てていないよ」というメッセージとして伝わり、「この家にいていいんだ」という安心感につながるのです。 そういう安心感があってこそ生まれるのが自主性や自発性であり、自己主張なんです。「不登校を通して、はじめて親の言いつけに背くことができた」と話してくれた子もいます。これも安心感の成せる自己主張のひとつかもしれません。 |

|---|---|

| 齊藤 | どうやっても行こうとしないから、しょうがないなとなかばあきらめながらも、わがまま放題の子どもを見ればやはりイライラするし、怒りたくもなる。そんなとき、子どもの言動にどんな意味があるのかを理解することで、親として心の整理ができ、気持ちが落ち着くのではないかと感じました。 |

「消極的受容」がもたらす好循環

| 齊藤 | 次に、「消極的受容」というかかわり方がどんな好循環をもたらすのかについて伺いたいと思います。親がしぶしぶであれ消極的であれ、いまの状況を受容するようになると、子どもにどんな変化が生まれるのでしょうか。 |

|---|---|

| 海野 |

子どもに限らず、私たち大人もそうですが、自分が「責められている」「批判されている」と感じると、自分を守ろうとして防御体制をとったり、先手を打って攻撃をしかけたりすることにエネルギーを費やします。そうなると、自分の好きなこと、やりたいことにまでエネルギーが回りません。

逆に、「自分は責められていない」「受け入れられている」と感じると緊張がゆるみ、安心感が生まれ、心に余裕ができてまわりに目が向き、エネルギーが満ちてきます。「安心感」というのは、それくらい大きな意味をもっているのです。 安心感が生まれると、子どもはこれまでやりたいと思っていたことに取り組みはじめることが多いのですが、それは、いままでやりたくてもできなかったことを取り戻そうとしているともいえるし、あるいは、これまでやりたいと言っても許してもらえなかったことを自分の力でやれるようにした、勝ちとったという自信につながる体験になっている場合もあります。 そうしていろいろやりはじめると、さらにやりたいことが出てきて、行動範囲が広がり、人間関係も広がり、新しい友人ができたり、活動内容もどんどん豊かになっていくという好循環が生まれてきます。 |

| 齊藤 | こうしてお話を伺っていると、「消極的受容」というものが、親のかかわり方の重要なターニングポイントになっている気がします。 |

| 海野 |

子どもがやりたい放題の生活をしていても、それを親が受け入れることで子どもに安心感が生まれ、次の行動につながっていくという意味で、まさにターニングポイントといえると思います。

では実際に、親に受け入れられて気持ちに余裕が出てきたとき、子どもはどんなことをやりはじめるかというと、だいたい親が期待することとはいちばんかけ離れた、どちらかというと眉をしかめたくなるようなところから始まるんです。親は、少し元気が出てきたら勉強でもすればいいじゃないかと思うわけですが、その期待は見事に裏切られます(笑)。 たとえば、ゲームを何時間もやりたがる。ダンススクールに通いたいと言いだしたり、「推し」の追っかけをやっている子もいます。アニメや音楽グループにのめりこんだり、YouTubeにはまる子など、いろいろです。 そういう好きなことを通じて新しい友人関係ができたり、オンラインゲームで大人と知り合うこともあります。リスクもありますが、そこからその子の世界、活動範囲、可能性が広がっていくことでもあります。 |

| 齊藤 | 最近は「推し活」も多様化していますし、ネットを通じていろいろな情報にふれられる環境もあり、「これ!」と思えるものに出会えるチャンスはたくさんありそうですね。この時期、そういう外の世界に向けた行動が活発になるのは、親としてもうれしいけれど、そればかりやっているとなると受け入れがたいところもあり、そのあたりの兼ね合いがなかなか難しい気がします。 |

テーマ④ 「消極的受容」を越えてその先の一歩のために

「積極的受容」とは?

| 齊藤 |

では、テーマ④の「『消極的受容』を越えて」に移りたいと思います。 まず、「消極的受容」の次のステップとして、子どもが自分の興味・関心に従って動きはじめたとき、親としてどんなかかわりが必要になるのでしょうか。 |

|---|---|

| 海野 |

この時期、子どもがこれまで自分を守るために使っていたエネルギーを、今度は自分がやりたいことに向けて使っていくわけですが、このとき、いちばん理想的なのは、子どものほうから相談や頼みごとを言いだしてくるパターンです。

親が先回りしてアドバイスしたり世話を焼くのではなく、本人から「〇〇をやりたいんだけど、どうしたらいいんだろう?」とか「〇〇が欲しいんだけど、買ってもらえるかな?」と言ってくるのがいちばんいい。それに対して親が「できるだけ協力するよ」という感じで対応すると、子どもの安心感はますます高まります。 「受容」という言葉は受け身的なニュアンスが強いので、具体的にどうすればいいのかイメージしにくいかもしれませんが、受容とは、自分がしてあげることで、「子どもが安心したり、喜んだり、元気になるようなことをする」ことだと思ってください。ですから、子どもが「〇〇したい」と言ってきたときに、「わかった。じゃあ、こうしようか」と対応してあげるのが積極的な受容の典型といえます。 |

| 齊藤 | 海野先生がかかわったお子さんで、そういう積極的受容によって変化がみられた事例があったら教えてください。 |

| 海野 |

たとえば、手芸やプラ板工作が大好きな中2の女の子がいました。その子がある日、お母さんに「いろいろ欲しいものがあるから買い物に連れていってほしい」と頼んだそうです。そこで、お母さんは週1回、買い物のついでにその子と一緒に手芸屋さんに立ち寄ることにしました。

その子はいつも家に帰るとすぐに買ってもらった手芸セットや工作キットを広げて、夢中になって手を動かしていたそうです。そうして中3まで家でものづくりに熱中していたその子は、中学卒業後、工芸関係の高等専修学校に進学しました。  やがて夏休みが終わって2学期が始まると、その女の子はなんと始業式から登校を始めたというのです。私もびっくりしました。 もちろん欲しいものを買ってあげたら、みんなが学校に行くというわけではありません(笑)。このお母さんだって、サンダルを買えば学校に行くだろうと思って買ってあげたんじゃありません。とても欲しそうにしていたから買ってあげただけなんです。受容とはそういうことです。 ちなみに受容と甘やかしはどう違うかというと、「こうすれば登校するだろう」「こうすれば〇〇するだろう」と思ってやったことはすべて甘やかしになります。それは、親が自分の思いどおりに子どもをコントロールするために子どもの要求をのむということであり、受容ではないんです。 |

「要求に応じること」と「気持ちを受けとめること」を区別する

| 齊藤 | 受容と甘やかしの問題に関連して、たとえばオンラインゲームには課金が伴うことがあります。子どもの要求には応じてあげたいと思っても、課金がエスカレートするととんでもない金額になったり、許容できないこともあると思いますが、そのへんの判断はどうすればよいのでしょうか。 |

|---|---|

| 海野 |

非常に悩ましい問題ですよね。基本的な考え方としては、子どもの要求はそれが落ち着くまである程度つきあってあげると、子どものほうが「もういいかな」という感じになることが多いんですね。ところが、最近のゲームは非常に魅力的なものが増えているので、際限がなくなる可能性があります。子どもの好きにさせていると、親として不安になる場合も多々あると思います。

齊藤先生は、ゲームの課金などに関して苦労されたケースはありますか。 |

| 齊藤 |

課金で家計が圧迫されるような場合、親御さんとしては応じたい気持ちはあるけれど、なんらかのルール設定が必要かなと実感したケースはあります。

親の対応としては、子どもの要求に応じることと、子どもの気持ちを受けとめることを区別して、「要求に応じてあげたい気持ちはあるが、わが家の経済状況を考えると難しい」ときちんと伝える必要があると思っています。要求が叶わなかったときの子どものいらだちや悔しさ、悲しさに共感しつつ、「どうにもならないこともあるんだよ」と伝えることが大切ではないでしょうか。 そういう対話をすること自体が難しい場合は、家族で役割分担をして、たとえばいつも対応しているお母さんではなく、お父さんの協力を得るとか、場合によっては専門機関や第三者に介入してもらいながら、ルールづくりや対話のできる環境づくりをしていくのもひとつの方法かもしれません。 |

| 海野 |

ルールづくりについては、ゲームを制限するとなると子どもが反発するかもしれませんが、課金などによる経済的な問題もありますし、子どもの発達特性やこだわりの強さによって、「一日○時間まで」と言っても守るのが難しい場合もあると思います。そんなとき大事なのは、親と子で折り合いのつく着地点を探すことです。それが親子では難しい場合は、第三者を入れることも必要かもしれません。

また、一度つくったルールをずっと守るのではなく、とりあえず1週間、2週間やってみて、無理がないかどうかを確認することも大事です。それで大丈夫となればそのルールで継続すればいいし、ちょっと無理があるなという場合は修正を加えてやり直すことがポイントです。 |

| 齊藤 |

私たち大人も、職場で一方的にルールを押しつけられたりすると受け入れられないところがありますから、ゲームについてのルールも親子でコミュニケーションをとりながら決めることが大事なんでしょうね。子どものほうも、自分がかかわって自分が決めたルールなら「自分ごと」としてとらえやすいのではないでしょうか。

また、発達特性としてのこだわりの強さについては、ゲームに代わる楽しさや満足感を得られるものが見つかると、ゲームに対するこだわりもやわらいでくるのかなと思います。 |

| 海野 |

もうひとつ親として対応に悩むのが、子どもがスキンシップを求めてきたりする場合です。たとえば中学生くらいになって、お母さんにだっこをせがんだり、抱きついてきたりする。

これは心理学でいう「退行」(赤ちゃん返り)という状態で、相談機関などでは、だいたい「受け入れてあげましょう」という話になります。でも、お母さんとしては、背も伸びて、ヒゲも生えてきて、ニキビ面の中3の息子と「なんで同じ布団に入らなきゃならないの?」という思いもあるでしょう。 そんなときは先ほどのゲームの話と重なりますが、お母さんにも無理のない折り合いのつけ方を見つけるといいと思います。たとえば、だっこはできないけれど、別々の布団に寝て、手だけつないであげるとか…。 いずれにしてもルールというものは、どちらかに無理があると必ず破綻するようになっています。だから破綻したときに、じゃあもう一回、いちから作り直そうねという柔軟な対応の仕方をすることが大事かなと思います。 |

| 齊藤 |

嫌々やると、必ずどこかにしわ寄せがきますから…。 私はそのような退行に関するご相談があったとき、寝る前に親子でマッサージをし合うことを提案しています。マッサージだと、お互いにあまり負荷がかからずにできるので、やりやすいのではないかと思います。 |

子どもとの「和解」とは?

| 海野 |

次に「子どもとの和解」についてお話ししたいと思います。 「和解」というと、親子で話し合って仲直りするようなイメージがありますが、というよりは、これまで親子の間で「学校に行く/行かない」をめぐっていろいろ葛藤が起きたけれど、「とりあえずこんな感じで進めていかざるをえないよね」と互いの折り合いがつくようなイメージだと思ってください。 具体的には、先ほどお話ししたように、子どもからいろいろと要求が出てきて、親がそれに応じることをくり返しているうちに、子どもは「お父さんお母さんは、自分が学校に行かないことを一応は認めてくれているんだ」と感じて、親のほうも「学校に行かなくてもいいとは思えないけど、まあ、いまは行けないからしょうがないかな」と思うに至る。そういう折り合いのついた状態を「和解」という言葉で整理してみたわけです。 そうやって親子の間に微妙に通じ合うものができてくると、子どもの生活リズムがだんだん変わってきたりします。以前のように昼頃まで寝ていることが少なくなったり、着替えも前よりはするようになり、なかには部屋の模様替えをやりだす子もいたりと、自分の生活を整えるような動きが出てきます。 親との関係でいえば、これまではお父さんが会社から帰ってくると自分の部屋にさーっと行ってしまったのが、そのままリビングでお父さんと一緒にいられるようになったとか、あるいは、お母さんと一緒に昼ごはんを食べているとき、ちょっと雑談ができるようになったとか。じつは、「雑談」はけっこう難易度が高くて、雑談ができるのは互いに気を許している証拠です。つまり、相手に対して身構えないでいられる、どうでもいいような話が親子でできるのは、それだけ気持ちの折り合いがついてきたあかしと考えていいと思います。 |

|---|

子どもが何も話してくれないときは?

| 海野 |

難しいのは、子どものほうからなんにも言ってきてくれない場合です。そうなると、子どもが何を求めているのか、何に苦しんでいるのかもわからず、どう助けたらいいかのか見当がつかない。親は頭を抱えるばかりです。

子どものほうが、親とかかわるのを極力避けている場合もあります。何があっても金輪際、親とかかわらないと心に決めているような子は、おそらく親に対して何かひっかかっているものがあるのではないかと思います。 そんなとき、親はどうしたら子どもと「和解」できるのか。ひとつは、テーマ②のあたりで齊藤先生がお話しされた「I(アイ)メッセージ」という手法を使って、「私はこういう気持ちでいるんだよ」と、親としての思いを伝えてみたらどうでしょう。そして、もしできるならお父さんとお母さんが、もう一度お子さんとのことをふり返って、「あの子が私たちをこれほどまでに拒否するのは、何に反発しているのだろう」とか「なぜ親を親とも思わないような態度をとるのか」について過去を洗い直すことができれば、その理由を見つけられるかもしれません。 それがどうしても見つからないときは、たとえばお子さんにこんなことを伝えてみたらどうでしょう。1つ目は「私たちはあなたにできれば学校に行ってほしいと思っているけど、ただ、それは私たちの気持ちであって、あなたを無理に学校に行かせようなんてつもりはないよ」ということ。2つ目は「これまであなたに十分なことができなくて本当に申し訳なかった。これから何か力になってほしいことがあったら、なんでも言ってほしい。できるだけ手伝おうと思っているよ」。まずは、この2つを伝えることがすごく大事です。 とくに1つ目の「行ってほしいとは思っているけど、行かせたいとは思っていない。行くか行かないかはあなたしだいだから、無理に行かせようなんて決して思ってないよ」ということは、何度でもよーく伝えたほうがいいです。 じつは子どものほうも親の気持ちなんてよくわかっていないことが多いわけで、面と向かって伝えるのが難しいようならメールやLINEでもいいし、本人が読んでくれるかわからないけれど、一方的でいいから、そういう親の気持ちをちゃんと伝えていくことも大事だと思います。仮に「和解」に至らなくても、ご両親がこんなふうに思っているんだということが伝われば、お子さんの気持ちが多少なりともやわらいだり、楽になったりすると思います。 少し話が戻りますが、もしお子さんが、お父さんお母さんのことで深く傷ついているとしても、それはお父さんお母さんには思い当たらないことのほうが多いです。つまり、自覚がない。なぜなら、親のほうは善かれと思ってやっているからです。そして、だいたいこちらが善かれと思ってやることほど際限がないんです。なにしろ、「いいことだ」と思ってやっているわけですから。だから、子どもにとってはよけいにキツいんです。 したがって、まず、自分がこれまでしたことをあの子はどんなふうに感じていたんだろうという視点でふり返ってみることが、「和解」のひとつの手がかりになると考えてみたらどうかなと思います。 |

|---|

安心できる環境が、現実を見る力を育む

| 齊藤 | 子どもたちが精神的に落ち着いてくると、再登校への動きが出てくることもあると思いますが…。 |

|---|---|

| 海野 |

私が相談員としてかかわってきた子どもたちを見ていると、再登校のきっかけとして、なんらかの「節目」を利用しようとする子が多いと感じます。 体育祭、文化祭など行事のときを利用して登校しようとする子、あるいは、学期の始めに頑張ってみようとする子、小学6年なら小学校の卒業式や中学校の入学式をきっかけにしようとする子などさまざまですが、そういう節目のときになんとか自分を奮い立たせて、「新規蒔き直し」を図ろうとするわけです。 子どもたちは初期の混乱を経て少し気持ちに余裕が出てくると、「このままじゃいけないよな」と思うことが多いんです。ただ、「いけないよな」とは思うけど、実際にどうしたらいいかわからない子もけっこう多い。そんなとき、「ああ、これだったら行けるかも」というものを見つける子がいるんですね。  それでこの子は、友だちの席順と班の構成をもとにして、休み時間になったら誰々ちゃんと一緒にトイレに行けばいいとか、誰々ちゃんと一緒に〇〇すればいいというように段取りを立てるんです。こんなふうに子どもが再登校しようとするときは、そのために必要な準備をどう整えるかまで考える場合があるということを知っておいてほしいと思います。それくらい心配だし、不安だし、怖いんだけど、一方で、「休み時間をうまく過ごせれば大丈夫かも」というように現在の自分の状況や不安を認識できている、それだけ現実をよく見る力が育っているということです。 つまり、自分が誰かから受け入れられること、自分を守らなくて済むということが、その子の安心感につながり、そこから気持ちの余裕が生まれ、現実を見る力を養い、その子を支えることになるのだと思います。 |

相談機関・支援機関のサポートを得る

| 齊藤 | 子どもにとって安心できる環境が重要であることはこれまでのお話でよくわかりましたが、とはいえ、親だからこそ難しいこともいろいろありそうですね。 |

|---|---|

| 海野 |

みなさんも覚えがあるのではないかと思いますが、「同じことでも、夫に言われると腹が立つ」「妻に言われるとむかっとする」という経験はありませんか。 第三者に言われると「確かにそのとおりだな」と思うんですが、「あんたには言われたくない」という(笑)。 それと同じで、親子でその話をすると互いに腹が立ったり、キーッ!!となってしまうけれど、直接かかわりのない人から言われると素直に聞けるということがよくあります。そのため、親子でなかなか話が進まないときは、間に入ってくれる第三者的な存在がいるとけっこう力になる場合があります。 たとえば、いま相談機関に通っている方は、ふだんは親子別々に面談されていると思いますが、場合によっては親子一緒にひとつのテーマについて話し合う機会を設けると、相談員がいることでより冷静に考えられる効果もあるかと思います。 また、現在、各自治体でスクールソーシャルワーカー(SSW)の配置が進んでいますが、SSWは社会福祉分野のプロなので、家庭訪問も可能ですし、学校や関係機関との連携にも力を発揮できます。社会資源の活用についても知識が豊富ですから、SSWに相談することで新しい展開が期待できるかもしれません。 高校生以上のケースで、精神疾患の可能性があるんじゃないかと心配されている場合は、保健所で「こころの健康相談」などの名称で相談窓口を設けている自治体がありますので、そこに行ってみるとよいでしょう。保健師さんも家庭訪問をしてくれますし、お父さんお母さんのことはかたくなに拒否する子も、保健師さんの話なら穏やかに聞いてくれるかもしれません。 それから、今は厚生労働省が全国で「ひきこもり支援センター」という組織を作るように働きかけています。名称は自治体によってさまざまですが、たとえば八王子市では「若者総合相談センター」という名前がついています。 このような相談窓口、支援窓口は全国各地にたくさんありますから、ネットなどで調べてみるとよいでしょう。 |

テーマ⑤ 不登校は受容しなければ解決しないのか

| 齊藤 | それでは、最後のテーマ⑤「不登校は受容しなければ解決しないのか」に入ります。よく相談機関などで「お子さんを受け入れてあげましょう」とか「受容することが大切です」と言われることが多いと思いますが、では、子どもを受容しなければ不登校は解決しないのか、子どもは動き出さないのか。そのあたりのことについて、海野先生に伺いたいと思います。 |

|---|---|

| 海野 |

結論から申し上げると、そもそも受容とは「不登校の子どもを学校に行かせるため」の方法や手段ではありません。子どもが落ち込んだり傷ついたり苦しんでいるから、その子が元気になるために受容するのであって、元気になったあとにどうするかはその子しだいです。学校に戻るか、他の教育機関を利用しようと思うか、それ以外の道に進むかは、まったく別の話です。

もともと「受容」という概念は、相談関係(カウンセラーとクライアントの関係)のなかで作られたものなんです。苦しみを抱えて相談に来た人に対して、どのような対応をしたら心が安定して、これからの自分を前向きに考えられるようになるか。そういうことを考えていくなかで作り上げられたのが「受容」という概念です。 つまり、これはカウンセラーという、その子と直接関係のない第三者だからできることであって、それと同じことをいちばん関係の濃い親子の間でやりなさいということ自体に無理があるわけです。もちろん受容という考え方は親御さんにも参考になることだけれど、親子関係のなかでできるのは、私は「消極的受容」くらいが精一杯ではないかという気がします。 ですから、無理は禁物です。とにかく受容することが大事だから、無理をしてでも子どもの言うことは受け入れなければいけないとか、本当は納得していないけど形だけでも受け入れるようにしよう、という話ではないんです。 傷ついてつらい状況にある子が、気持ちが安定してきて、もう自分を守らなくてもいいんだと思えるようになり、現実に目を向けて、自分のやりたいことを見つけていこうとする、そういう状態をつくってくれるのが「受容」というかかわり方だというだけの話です。 そして、そういう対応をしていれば、みんな学校に行くようになるかといえば、もちろんそんなことはありません。それでも、お父さんお母さんがとりあえず消極的受容くらいの対応をしてくれて、その子がある程度元気になってきたとき、登校するかどうかはわからないけど、自分なりの道を見つけていこうとする、そのための「受容」なんだと思ってください。 最終的に、その子がどういう人生を歩んでいこうとするかは、その子自身の問題であり、まわりがいくらああだこうだとアドバイスしても、本人には単なる押しつけや指示命令としか聞こえません。結局のところ、親御さんや私たちまわりの大人というのは、ただの応援団でしかないんだと思います。 そして、応援団としては、子どもの前に出てひっぱろうとしたり、後ろから背中を押して前に進ませようとするよりは、伴走者として子どもと一緒に「どうしたらいいかねえ」と悩んだり考えたりするようなあり方ができたらいいんじゃないかと思います。 |

| 齊藤 |

本日は「消極的受容」をテーマに海野先生にお話をしていただきました。

私も日常的に不登校に関するご相談を受けていますが、最終的に登校できるようになったり、学校以外の居場所に通えるようになったとき、親御さんが「どうして私はあのとき、学校に行かせることにあんなにこだわっていたのでしょう」と話されることがあります。不安や焦りで頭がいっぱいになっていると、何か確かそうなものに執着してしまいがちで、子どもを受容することはなかなかできません。 そんなとき、友人に話を聞いてもらったり、カウンセラーに相談したりして気持ちに余裕が出てくると、いま自分がこだわっていることを手放しても大丈夫かなと思えるようになるのかもしれません。 みなさま、ご静聴ありがとうございました。  |