第26回 第34回 第39回 第40回

第44回 第53回 第54回

第55回(第1部)

第55回(第2部)

第57回 第58回 第59回 第61回

第62回 第63回(第1部) 第63回(第2部)

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度 1999年度 1998年度 1997年度 1996年度 1995年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度 1999年度 1998年度 1997年度 1996年度 1995年度

「それでも大丈夫!」という希望をつかむために

登進研バックアップセミナー121(2025年6月1日開催) 第1部抄録

| 講師 |

小林 正幸(東京学芸大学名誉教授) 海野 千細(八王子市教育指導課心理相談員) 齊藤真沙美(東京女子体育大学・東京女子体育短期大学准教授) 小栗 貴弘(跡見学園女子大学心理学部教授) 田中 雄一(登進研副代表) |

※講師の肩書きはセミナー開催時のものです。

1.「見守る」と「好き勝手にさせる」はどう違う?

「見守ってあげましょう」とよく言われるけど、正直どうすればいいのかわからない。

つらい思いをしているのはわかるけど、やってることは好き勝手のオンパレード。

ほうっておいたらますますわがままになるんじゃないかと心配。

「見守る」とは、子どもに関心をもちつづけること(講師:小栗貴弘)

しょっぱなから私事で恐縮ですが、今朝、わが家で一悶着ありまして、このセミナーの事前の打ち合わせに10分ほど遅刻してしまいました。うちには小4、小2、小1の子どもがいるんですが、朝、私が起きてリビングに行くと、3人揃ってYouTubeとゲームに夢中になっていて、しかも朝の5時からやっているというんです。

これは、わが家のルール(動画とゲーム合わせて一日1時間まで)をはるかに超えているわけで、すぐにその場で子どもたちと話し合いを始めたのですが、途中で出かける時間になってしまい、中途半端に終わってしまいました。

ということで、このテーマは私にとってじつにホットな話題ですから、少々感情移入ぎみになるかもしれません(笑)。

親が「自分を見ていてくれる」ことが安心感につながる

「見守る」と「好き勝手にさせる」の違いは、ひと言でいえば、関心の度合いの違いです。「見守る」とは、わが子に関心をもちつづけ、それを適度な距離感で伝えつづけることです。

たとえば、いじめで傷ついた子どもが、一時的にオンラインゲームやネットの世界に逃げ込むことがあります。その後、しだいに傷が癒えてきて、ゲームやネットに飽きてきたり、物足りなさを感じて、現実の世界に戻ろうとするとき、私たち大人が子どもとのコミュニケーションを閉ざしていたら、現実に戻ろうするサインをキャッチできず、せっかくのチャンスを見逃してしまうかもしれません。そのためにも、子どもに関心をもちつづけ、関心をもっていることを伝えつづけることが大切になってきます。

私が勤務する大学で2週連続で不登校に関する授業を行ったとき、終了後に学生に感想を書いてもらいました。今回のテーマに通じるものがありますので、ご紹介します。

私も一時期とても悩んでいた時期がありました。周囲は誰も気づかず、親にも話せず、ひとりで抱え込んでいたとき、学年主任が「なんか暗い顔をしているな。どうした?」と声をかけてくれたんです。私のことを見ていてくれたんだと驚き、同時に安心感を覚えました。

結局、その先生には何も話さないままでしたが、声をかけてくれたことで、いざというときには頼っていいんだと思えたから、あの言葉は私の中でとても大きかった。そんなふうにはたから見たら小さなことでも、重要な意味をもつことがあるんだなと感じました。

私は、小学校のときに不登校になりかけたことがあります。その日は「6年生を送る会」があり、それだけは出席したいと思ってなんとか学校に行ったら、担任の先生に「頑張って来たね。あとで話を聞くね」と言われて心が温かくなったのを覚えています。

その頃、自分の居場所がないと感じて下ばかり向いて過ごしていましたが、先生のひと言で「まだ居場所があるのかもしれない」「この先生がいるなら安心して行ってもいいのかな」と思えて、その後も登校することができました。

ちゃんと見てくれている、過度に心配するのではなく、たまに「大丈夫?」と聞いてくれる、そういう姿勢も安心感につながった気がします。

この感想を書いた2人の学生は不登校だったわけではありませんが、彼女たちに声をかけてくれた先生の姿勢は、不登校の子どもたちへのかかわり方と通じるものがあります。

親子の関係も同様で、不登校であるか否かにかかわらず、子どもとのコミュニケーションのカギは、お父さんお母さんが「自分を見ていてくれる」ということです。それが子どもの安心感につながることがよくわかるエピソードだと思います。

「他律」から「自律」へ

不登校の子をもつお母さんにとって「見守る」とはどういうことか実感しやすいのは、担任の先生との関係ではないかと思います。

たとえば、担任がすごく熱心で、それはいいんですが、熱心なあまり毎日電話がかかってきたり、しょっちゅう家庭訪問に来たりすると、対応するのがつらくなったりしませんか。

逆に、担任から3カ月くらいまったく連絡がなかったら、学校から見捨てられたんじゃないかと不安になったりしますよね。

ですから、暑苦しくもなく冷淡でもなく、ちょうどいいタイミングでさりげなく連絡が来て、気にかけてくれているのがわかる。そういう距離感がいちばん安心できるし、それは、子どもと親との距離感も同じではないでしょうか。

じゃあ、関心をもちつづけていれば、子どもに好き勝手なことをやらせてもいいのかというと、それも違うような気がします。

たとえば、ネットの世界にも、犯罪などに巻き込まれる危険が潜んでいることがあります。そんなとき親にできるのは「制限をかける」ことです。「枠を作る」と言いかえてもいい。

ただし、厳しい枠をはめて、なんでもかんでも制限するのではなく、「ダメなものはダメ」と毅然とした態度を示しつつ、「この範囲なら自由にやっていいよ」というゆるい枠を作ること。それも親の責任のひとつかもしれません。

私も、今日わが家に帰ったら、あらためて3人の子どもたちと一緒に、この枠について話し合いの続きをやりたいと思っています。

いま考えているのは、子どもたち自身にYouTubeやゲームをやった時間を記録してもらう方法です。これまでは「一日1時間」という制限を設けて、こちらが「もう時間だよ」とコントロールする、いわば「他律」でした。

しかし、いちばん上はもう小4ですから、そろそろ「自律」に舵を切ってもいいのかなと思いはじめました。自分で記録をつけながら、1時間の中で自分をどうコントロールするか、その練習をするよい機会かなと考えています。

2. 子どものためには仕事をやめたほうがいいのかな?

子どもが幼かったり、希死念慮、自傷行為がみられる場合など、家でひとりにしておけない状況もある。不登校の子をもつ保護者(回答者の98%が母親)の4人に1人が離職・休職に追い込まれたとの調査報告もあり、ひとり親家庭では経済的危機に直面する場合も。

母親の4人に1人が離職・休職(講師:齊藤真沙美)

子どもが不登校状態になって、お母さんが仕事を離れざるをえないケースは非常に多いのではないかと思います。NPO法人キーデザイン(栃木県でフリースクール等を運営)の調査によれば、不登校の子どもをもつ保護者(母親)の4人に1人が離職・休職という厳しい状況にあることがわかっています。

それでも、できることなら、なんとか仕事を続ける方向で検討できないものかと思っています。なぜなら、子どもの不登校によってお母さんが仕事をやめても、子どもが学校に行くようになるとはかぎらないからです。

そうなると、お母さんは「私はあなたのために仕事までやめたのに…」と怒りの矛先が子どもに向かいがちで、子どものほうも息苦しさと申し訳なさを抱えて気持ちがぐしゃぐしゃになったりします。さらに、仕事をやめれば家計的にも厳しい状況に追い込まれますから、さまざまな不安が押し寄せてきます。

小中学校で不登校を経験した青年が「いまでもたまに母から『あなたと5年間べったりつきあわないでよかった。仕事をしていたからストレス発散できたのよ』と言われます」と話してくれたことがあります。続けて、「お互い一日中家にいて顔を突き合わせているよりは、母もパートに出て精神的に楽だったのではないでしょうか。僕にとっても、家に自分以外誰もいないことは楽でした」と。

居場所を活用する

とはいえ、小学校低学年の子どもをひとりで家に置いておけないといった事情もあるでしょう。また、子どもに希死念慮(死にたいという気持ち)があったり、自傷行為をくり返しているような場合も、家を空けるのは心配ですよね。ひとりでいると食事をまったくとらない子もいますから、そうなると誰かが一緒にいなくてはなりません。

そうした事情や状況をふまえたうえで、お母さんがすぐに仕事をやめるという決断をしなくても済む方法や手段はないのでしょうか。

【学童保育】いま、不登校の子どもたちの居場所はじつに多様化しています。従来からある自治体の適応指導教室(教育支援センター)、民間のフリースクールだけでなく、学童保育で午前中から受け入れ体制を整えている自治体もありますので、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。

小学校低学年の場合は、不登校で学校に行っていなくても利用できます(学童保育まで通えることが条件)。午前中ならほかの子はいないので、人目を気にしなくて済むため、午前中に行って学童保育で時間を過ごす子もいます。

【児童館】児童館というと小学生が多い印象があるかと思いますが、18歳まで対象になっています。なかには、思春期の子どもが居られるスペースを設けたり、勉強ができるコーナーがあったり、ギターやドラムなどの楽器を置いているところもあります。

【ユースセンター】家でも学校でもない若者たちの「第3の居場所」としてマスコミにも取り上げられているのが「ユースセンター」です。

思春期以降の子どもが過ごせる居場所として注目されており、利用時間は自治体によって異なりますが、私がかかわっているところは午前10時から夜8時まで。不登校の子どもたちも来ています。勉強もできるし、ゲームもできるし、マンガを読むこともできて、ただゴロゴロしていもてOK。出入りも自由です。こうした施設も少しずつ増えていますので、お近くの自治体に問い合わせてみてください。

「育児・介護休業法」を利用した事例

2025年4月から「育児・介護休業法」が改正され、子どもが病気やけがをしたときに看護のために休暇を取ることができる「子の看護休暇」の名称が、「子の看護等休暇」に変更され、対象となる子どもの範囲も「小学校就学前」から「小学校3年生まで」に拡大されました。この改正により、小学校低学年の不登校のお子さんが医療機関を受診して、なんらかの診断名がついている場合は、「病気・けが」に該当する可能性があり、親御さんが看護休暇を取得することもできるようになりました。

昨年、私がかかわった小学1年の男の子は、入学して間もなく不安が強くなり、お母さんから離れられない状態になりました。安心できる人(母親)のそばにいると不安がおさまるので、離れられなくなってしまったのです。

医療機関を受診したところ、医師から「分離不安症」と診断されましたが、まだ「育児・介護休業法」の改正前だったので、お母さんは「介護休業」というかたちで会社の承諾をとり、時短や休暇を利用したり仕事を調整することで、なんとか対応していました。会社には、子どもの気持ちが安定してから仕事に復帰したいと伝えていたようです。

介護休業を取得するには、2週間以上の期間にわたり「常時介護を必要とする状態」であることが条件となりますが、たとえば、自傷行為などがある場合には、「常時介護を必要とする状態」の判断基準の中に「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態が含まれるため、介護休業を利用して、一時期、お子さんの不安な状態をサポートすることを優先するのもひとつの選択肢になるかと思います。

入院治療や訪問看護を検討する

医療機関の利用については、お子さんの状態によっては主治医の判断で入院をすすめられる場合もあるかと思います。

私がかかわった思春期の女の子は、リストカット(自傷行為)と市販薬のオーバードーズ(過量服薬)がありました。そのことは私とのカウンセリングのなかで明らかになったのですが、親御さんはご存じなかったのですぐに連絡をとり、最終的には主治医の判断で入院することになりました。幸い入院治療が奏功し、退院後、その女の子は比較的早く学校に復帰でき、授業にも出られるようになりました。

また、主治医の判断によって不登校のお子さんが訪問看護の対象になる場合もありますので、こうした支援も検討する必要があるかと思います。

ひとり親家庭を支える福祉サービス

ひとり親家庭の場合は、仕事を続けながら不登校の子どもに対応することの難しさが、いっそう色濃く出てくると思います。時間的な余裕もなく、頼れる人も少ないことに加え、稼ぎ手が自分だけですから、いろいろな負担がひとりの肩にのしかかってきます。

ご相談の内容は、母子世帯と父子世帯では微妙に違っていて、一般的に母子世帯の場合は正規雇用に就くのが難しいことから経済的な悩みが多く、父子世帯の場合は正規の仕事に就いていても、子どものために仕事の調整をするのが難しい、会社の理解が得られないといった悩みが多いように思います。

いずれの場合も、できるだけ福祉サービスを利用しましょうとおすすめしています。経済的な支援はもちろん、ヘルパーさんの派遣なども含めて、そもそもそうした社会資源があることを知らないと活用できませんので、お住まいの自治体の福祉相談窓口、ひとり親家庭相談窓口などにご相談ください。

また、現在、全国の自治体で福祉の専門職としてスクールソーシャルワーカー(SSW)の配置がすすんでいます。SSWは一部の学校を除き、スクールカウンセラーのように各校に配置されているわけではなく、主として教育委員会に何名か配置され、要請があれば学校現場に派遣されるかたちをとっています。福祉的な支援についてSSWに相談されたい場合は、まず学校に問い合わせてみてください。

さらに、対象が18歳未満と子どもの年齢的な制限はありますが、自治体の「子ども家庭支援センター」や社会福祉協議会では、SSWがご相談内容に応じて利用できるサービスの情報を教えてくれたり、そのための手続きもサポートしてくれます。きっと仕事を続けるための選択肢が広がると思いますので、ぜひ活用していただきたいと思います。

3. 不登校は親の育て方が悪いから?

とくにお母さんは、祖父母や親戚、ときには夫からも「おまえが甘やかすから」などと責められることも多く、子どもの不登校に対して誰ひとり味方のいないワンオペ対応になりやすい。ちなみに、教員の目から見た不登校のきっかけと、本人から見た不登校のきっかけは、真逆の調査結果(文科省)が出ている。

きっかけのほとんどは学校の中で起きている(講師:小林正幸)

だいぶ前の話になりますが、文部科学省は平成5年(1993)に不登校だった中学3年生2万5000人を対象に、その5年後、20歳になった彼らの状況を追跡調査しました。

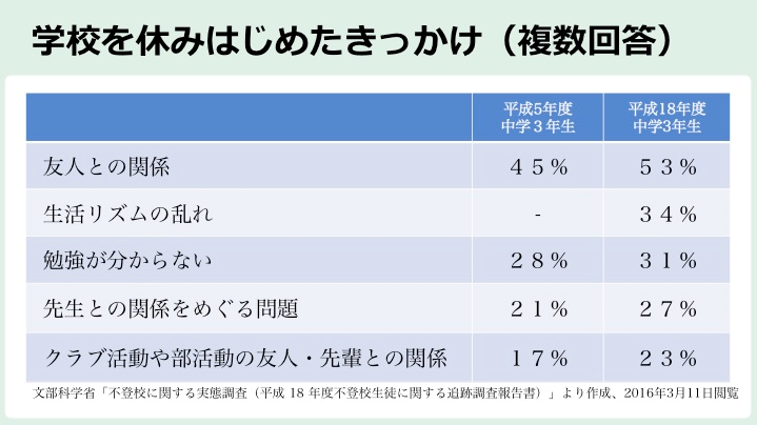

下の表は、その調査の中で「学校を休みはじめたきっかけ」について本人に質問し、回答を多い順に整理したものです。右側のデータは、平成5年と同様の調査を、平成18年(2006)に行ったときのもので、私は当時この調査の分析を担当しました。

ちなみに、これほど大規模で、かつ不登校を経験した当事者を対象とした調査は、これ以前も以後も行われていません。

さて、不登校から5年後、20歳になった彼らは「学校を休みはじめたきっかけ」(複数回答)について、どのように考えているのでしょうか。

表の2つの調査結果を見ると、きっかけとなった項目の順位はまったく同じです(「生活リズムの乱れ」は平成5年の調査では選択項目になかったので除外)。

すなわち、1位:友人との関係、2位:勉強がわからない、3位:先生との関係をめぐる問題、4位:クラブ活動や部活動の友人・先輩との関係、という順番です。

注目すべきは、これらのきっかけのすべてが学校という環境の中での不快な体験によるものだということです。つまり、「子どもが学校教育に合わない」「学校教育が子どもに合わない」ということです。

さらに、この表には示していませんが、5番目に「入学、転校、進級して学校や学級になじめなかった」があります。4〜5月から不登校になる子が多いのは、入学や進級がからんでくるからです。環境の変化は強いストレスになります。それを補う魅力やサポートが学校にあればいいけれど、それがなかった。つまり、「学校教育が子どもに合わなかった」のであり、そのようなきっかけが1位から5位までを占めているということです。

ちなみに、先ほどちょっとふれましたが、平成18年の調査では、平成5年調査にはなかった「生活リズムの乱れ」という選択項目が入っています。

これをなぜ入れたのか、まったく不可解です。私たち高齢者はストレスがかかると朝早く起きます。逆に、若い人たちは遅くまで寝ていますよね。このようにストレスがかかると、人間の生活リズムは乱れるようになっています。

ストレスがかかった結果として起こる問題をなぜ、「きっかけ」の項目に入れたのか。不登校の子どもたちは昼夜逆転になることが多いのですが、それは結果であって、原因やきっかけではありません。

時間がかかってもいいじゃない

表にはありませんが、平成5年調査で7位、平成18年調査で8位に「親との関係」があがっています。ただし、この「親との関係」と、今回私に与えられたテーマ「不登校は親の育て方が悪いから?」は、同じように見えてまったく違う問題です。

「育て方が悪かった」というのは、子どもが生まれてから現在までの長い時間軸でとらえるものであり、対して、親子関係がギクシャクするのは、多くの場合、子どもが不登校になってからです。なぜギクシャクするかというと、子どもの心が不調におちいっているからです。学校に行かなきゃと思っているけど行けない。行きたいけど行けない。心の不調とは、「したいけどできない」あるいは「したくないけどしてしまう」状態のことです。

ですから、「学校に行きたくないから行かない」というのは、その子がそう決断しただけのことであって、心は健康なんです。実際、「行かない」と決めたら、それまで悩まされていた身体症状、頭痛や腹痛、発熱などがすっかり消えたという子もいます。一方で、「行きたいと思っているけど行けない」状態は、ものすごい不安をつくりだします。

とはいえ、「不安」は必ずしも悪いことではありません。それは期待の裏返しでもあるからです。「悪いことが起きませんように」と不安になるのは、裏返せば「いいことが起きますように」と期待しているということです。そして、「悪いことが起きませんように」と不安になっている親と子が一緒に生活して、「行きなさい!」「行かない!」と言い合っているから関係が悪くなるのであって、そのことと育て方は関係ありません。

心の不調が起きたときは、いままでと違うやり方をしないといけないのに、うまく切り替えられないという問題はありますが、その切り替えに時間がかかってもいいじゃないですか。それは、子どもによくなってほしいという願いが強いからでしょう。その願いは間違っていないはずです。時間がかかっても、やり方を変えればいいんです。

過去を悔いるより、これからを見つめて前に進む

「親の育て方が悪い」という考え方には、何ひとついいことがありません。

まず、いくら自分の育て方を悔いても、過去に戻ってやり直すことは不可能です。それどころか、過去の子育ての欠点を芋づる式に思い出して自己否定に走ったり、自信、元気、意欲が低下して、問題の解消に立ち向かえなくなります。

大切なのは、これからどうすればうまくいくのか、その着地点を目指して、親子がともに進んでいくことです。そうすれば、自然に親子関係は改善されるでしょうし、育て方がどうだこうだと悩むより、とりあえず現時点での親子関係はよくないから変えていこうということで十分だと思います。

4. 「勉強の遅れは心配ない」「あとでいくらでも取り戻せる」ってホント?

「心が疲弊しているときに無理に勉強をやらせようとしないほうがいい」「やりたいことが見つかれば子どもは本気で頑張るから、勉強のブランクはすぐに取り戻せる」と言われるけど、まったく勉強をしようとしないわが子を見ていると不安でたまらない。

「勉強をさせよう」と思う前に…(講師:田中雄一)

結論から申し上げると、やりたいことが見つかれば、勉強や学習の遅れはいくらでも取り戻せます。大事なのは、子ども自身から「○○が好きだ」「○○がやりたいんだ」という気持ち、意欲が出てくること。そのエネルギーは、すぐには勉強の方向には向かわないかもしれませんが、最終的には、「好きなこと、やりたいことのために必要ならば勉強もやる」というふうに意識が変わってきます。

つまり、「勉強をさせよう」と思う前に、まず、その前提となる「好きなこと」「やりたいこと」は、どうしたら見つかるのか、どうしたら出会えるのか。そのための場や機会を子どもにどう提供するか。そこに着目することが大事です。

「高校に行ったら学び直しをしたい」という願いにどう応えるか

たとえば、現在お子さんが中学3年、あるいは中学2年くらいだと、いちばん気になるのは高校進学のことではないでしょうか。そのとき、子どもたちや親御さんが不安に思うのは主として次の4つです。

①自分が入れる高校はあるのか

②高校の授業についていけるのか

③友だちができるのか

④高校でまた不登校になったらどうしよう

このような不安を払拭し、不登校を経験した生徒が、無理なく、自分らしく、高校生活を送れる環境を整えている高校のひとつが、通学型の通信制高校ではないかと思います。

まず、「①自分が入れる高校はあるのか」については、通信制高校の入学試験は、通学型でも集中スクーリング型(主として自宅で学習するタイプ)でも、基本は面接や作文、書類審査のみで、筆記試験を設けている高校は多くありません。

筆記試験があっても、国数英の3教科のみが多く、それほど難易度も高くありません。なぜなら、通信制高校の筆記試験は、その生徒の現時点での学力を把握し、入学後どうサポートするかを考えるために行うものだからです。もちろん不登校経験や出席日数、中学校での成績等も、それのみで合否を判断することはありません。高校でやり直すチャンスは必ずあります。

次に、「②高校の授業についていけるのか」ですが、不登校経験者には小中学校での学習が抜け落ちている場合も多く、「いちから学び直したい」「でも、高校でそんなの無理だよね」とあきらめている生徒も大勢います。そのため多くの通信制高校では、このような生徒の学力や学習歴の実態に合わせたカリキュラムを用意しています。

とくに国数英の授業ではこれまでの学習の積み上げが必要とされるため、基礎的な部分でつまずきがみられる生徒には、数学は九九や加減乗除から、英語はbe動詞から、国語は漢字練習からスタートするなど、個別学習に近いかたちで授業を行っている通信制高校も少なくありません。

他方、大学受験に目標を定めた生徒には、進路指導をはじめ、受験科目に焦点をしぼって苦手科目の克服や得意分野を伸ばすなど、一人ひとりのニーズに合わせた習熟度別のクラス編成を組んでいるところが多いと思います。

「③友だちができるか」という不安については、現在、通学型の通信制高校に入学してくる生徒の8〜9割は小中学校で不登校を経験しているため、同じ経験をした者同士、「話が合う」「気分的に楽」「みんなやさしく接してくれる」と感じている生徒が多いと思います。

また、人づきあいに苦手意識をもっている生徒も多いことから、クラス編成に配慮している学校も少なくありません。たとえば入学前の面談で、性格や趣味、得意なこと、所属していた部活、好きなスポーツなどを把握して、気が合いそうな生徒を同じクラスにするといった工夫をしているところもあります。

通えなくなったときのフォロー体制が重要

最後の「④高校でまた不登校になったらどうしよう」という心配はもっともで、実際、入学してもなかなか登校できない生徒がいるのも事実です。通えなくなった生徒へのフォロー体制については、学校によってかなり違いがありますので、学校見学や学校説明会などで具体的にどんな対応をしてくれるのかを確認する必要があるでしょう。

とはいえ通信制ですから、通学型であっても全日制のように出席日数にしばりがあるわけではありません。基本的にレポート提出とスクーリング、定期試験を押さえておけば、卒業に必要な単位は修得できますから、自分の体調や状態に合わせて、「今日は午後から行く」「今日は無理をしないで休む」というように出欠を自分でコントロールすることができます。

まだ不登校を少しひきずっているような生徒にとっては、これこそが通信制のよさなのです。1年生のときはほとんど登校できなかったけれど、2年生から少しずつ行けるようになり、3年生になったらほぼ休まず通えたという生徒もたくさんいます。

それでも親としては、せっかく通学型の通信制に入学したのだから、「登校してほしい」「学校に行って友だちと楽しい高校生活を送ってほしい」と思い、本人も通学を希望している場合がほとんどです。

そのためのサポートをどこまで行うかはあくまで学校側の姿勢によりますが、なかには、担任を通じて本人とメールやLINEで連絡をとりあったり、カウンセラーと連携して、生徒だけでなく保護者へのカウンセリングによるサポートを行っているところもあります。また、本人の状態に応じて家庭訪問を行ったり、休んでいる生徒のためにすべての授業をオンラインで配信するなど、学習機会を保障すべく支援を行っている通信制高校もあります。

高1で足し算・引き算からスタートして大学に進学

以前、このセミナーで通学型の通信制高校に在籍していた生徒(現在は結婚して一児の父)にお話を聞かせてもらったことがあります。学習の遅れについても、正直に、具体的に話していただいたので、参考までにそのときのお話を一部ご紹介します。

通信制高校に入ったときは小学5年生程度の学力しかなかったのですが、学力別のクラス編成になっていたので、いちばん初歩のクラスで基礎学力を身につけるところから始めました。

恥ずかしい話ですが、足し算・引き算から始めて、国語も古文とは何か、漢文とは何かというところからのスタートでした。

そのなかで一歩一歩無理なくステップアップできるようなカリキュラムが組まれていたので、学習面でのつまずきはありませんでした。

入学後、彼が本来の学力を取り戻していった経過がわかります。通信制高校卒業後は、私立大学に進み、現在、財団法人に勤務して、日本の伝統文化を広めるために全国を飛び回っています。

このときのセミナーは仙台での開催でしたが、彼は出張先の金沢から直接仙台に飛んできてくれました。疲れた顔も見せず、「NG質問はありません」となんでも臆せず答えてくれる彼の笑顔に、参加者の方々から「希望が見えてきました」「元気が出ました」と多くの声が寄せられました。

5. 親だけカウンセリングを受けても問題は解決しないんじゃない?

本人がカウンセリングを受けないと意味がないのではないか。よく親が変われば子どもも変わると言うけれど、まったく変わらないわが子を見ていて「なんだかな〜」と思う。

解決すべき「問題」とは何か(講師:海野千細)

私が担当するテーマは「親だけカウンセリングを受けても、問題は解決しないんじゃない?」ですが、その解決すべき問題とは何を指すのでしょうか。

「不登校の問題に決まってるじゃない」とおっしゃる親御さんが多いかと思いますが、私は、本来カウンセリングというものは、不登校問題の解決とは直接的な関係はないんじゃないかと思っています。

目的は学校に行かせること?

多くの親御さんは、わが子が不登校になって、困ったり、悩んだり、苦しんだりするなかで、なんとか解決方法を見いだそうとしてカウンセリングを受けるのだろうと思います。そして、お母さんがカウンセリングを受けていたら、子どもが学校に行くようになったということは実際にあるわけです。

ただしそれは、親がカウンセリングを受けたら → 子どもが学校に行ったというような、わかりやすい図式ではありません。

さらにいえば、子ども本人がカウンセリングを受けたとしても、再登校にはつながらないことがあるということです。

たとえば、子どもが高校生くらいの年齢になると、カウンセリングを受けているうちに「いろいろ考えてみたら、いまの自分には学校に行くことよりも、自分は何をしたいのかをはっきりさせることのほうが大事だと思いました。だから学校をやめようと思います」という結論に達することもあります。

つまり、再登校させるためのカウンセリングだと思ってやっているうちに、本人は「学校に行く行かない」の問題よりも、「自分の人生とどう向き合うか」という問題のほうに気持ちが向いてきて、相談を続けるなかで、しだいにそのための気がまえができてくる。そういうかたちで、カウンセリングがその子の力になったという場合があるわけです。

「一度、だまされたと思って行ってみるのはどう?」

私の勤務先である八王子市の教育相談室に確認したところ、お子さんが小中学生のケースで、親御さんだけ相談に来られているのは、小学生で25%、中学生では37%でした。

私がその相談室に勤めているときは、カウンセリングは「受けたい人が、受けたいときに、受けることに意味がある」のであって、嫌がる子どもを無理に連れてくる必要はないという考え方でした。

ところが、お母さんだけ1年くらいカウンセリングを受けていたケースで、中3の男の子が、あるときひょっこりお母さんについてきたことがあったんです。そして、いつものようにカウンセリングが終わったとき、その男の子が「こんなことなら、もっと早く来ればよかった」とつぶやいたのです。

こんなふうに、カウンセリングなんか嫌だと思っていても、カウンセラーと会ってみて、「この人なら話せそうだな」「安心してやりとりができそうだな」と思えれば、そこからカウンセリングが始まることもあります。

ただ、その子の場合は一度しか来なかったので、継続的に相談をしたわけではありません。それが12月頃でしたが、その後、その子は定時制高校に進学しました。

このように、相談機関に行く行かないというのは、タイミングとか、いろいろな事情に左右されるものだろうと思います。ちなみに、そのお母さんに「どんな声かけをして息子さんを連れてきたんですか」と聞いてみたところ、お母さんは「一度、だまされたと思って行ってみるのはどう?」と言ったそうです。

これまで私が親御さんだけの相談を続けるなかで、いつの間にかお子さんが再登校するようになったケースをあらためて整理してみて気づいたことがあります。

まず、相談機関に通っているうちに、だんだんお母さんの機嫌がよくなるんです。お母さんが、ホッとしたり安心することが増えてきて、ずっとしかめっ面だった表情が柔らかくなったり、落ち着いてきたり、リラックスした感じになる。すると、子どもが新学期や夏休み明けなどの節目を利用して再登校することが多かったように思います。

つまり、お母さんが安心して過ごせるようになると、子どもへの対応が変わり、家庭内の雰囲気もよくなり、子どもにも安心感が生まれ…という好循環のなかで、結果的に再登校に向かうような状況が起こりやすいということなのでしょう。

カウンセリングに行っていることをオープンにする

でも、「やっぱり子どもにカウンセリングを受けさせたい」と思っている親御さんがいらっしゃるかと思います。その場合、子どもが相談機関に対して抱いている抵抗感をどう払拭するか、その具体的な対応についてお話ししたいと思います。

ひとつは、親がカウンセリングを受けていることを子どもにオープンにする。これは、とても大事なことです。よく、「子どもが嫌がるんじゃないか」と思って内緒で相談機関に通っている方がいらっしゃいますが、いまからでも遅くありません。子どもにちゃんと話すようにしてください。

オープンにすると、今日のようにセミナーに参加するときも、参加して家に帰ったときも、「セミナーでこんな話を聞いてきたよ」と報告がてら親子で話がしやすくなります。カウンセリングやセミナーに限らず、基本的に親御さんがわが子のためにどんな行動をしているかについては伝えておいたほうがよいと思います。

もうひとつは、親御さんが「なんのためにカウンセリングを受けているのか」を併せて子どもに伝えることです。

親が相談機関に行くことを嫌がる子どもは、「きっと僕の悪口を言ってるんだ」などと誤解していることが多いように思います。ですから、親としては「あなたの悪口を言うために相談に行っているわけではない」こと、そして、「自分が悩んでいることやこれからどうすればいいかについて、カウンセラーの人に一緒に考えてもらうために相談しているんだよ」ということを正直に伝えればいい。そうすると、子どもがホッとした表情を見せることがあります。

相談から帰ってきたときの子どもの反応は?

さらに、もうひとつポイントになるのは、相談日をオープンにすることです。

まず、相談機関に予約を入れたら、リビングのカレンダーなどに「相談予約」とメモしておく。子どもに「この日は相談に行くよ」とそれとなく伝えるわけです。当日、相談に出かけるときも、「行ってくるよ」と声をかけるようにしてください。

そして、相談から帰ってきたとき、子どもが「どうだった?」と聞いてくるかどうか。聞いてくれば、それは「相談」に関心をもっている証拠です。たとえば、いま自分が進路について悩んでいたりすると、親が進路について何か相談したんじゃないか、そのなかで自分が気になっている情報を何か聞いてきたんじゃないか、と思って確認してきたりする場合もあります。

反対に、相談から帰っても何も言わず、知らんぷりをしている子もいますし、知らんぷりをしながら気になっている子もいます。その場合は、何も聞かれなくても、相談内容についてさらっと伝えてみるのもひとつの手です。

こういうことをくり返しているうちに、子どもが「相談って、そんなに大変なことをやるわけじゃないんだ」「お母さん、けっこう楽しそうだし」と感じるようになると、「僕も行ってみようかな」と言ったりするかもしれません。

ずっと内緒にしていた場合、最初に言いだすのはちょっと勇気がいるかもしれませんが、結局、親が相談についてオープンにしたほうが、子どものほうも楽だし、親子のコミュニケーションもとりやすいんだということを実感していただけると思います。

6. 「エネルギーがたまる」ってどういうこと?

よく「不登校はエネルギー切れの状態」とか「エネルギーがたまってきた」とかいうけど、エネルギーは何をすればたまるのか or たまらないのか。たまってきたとわかる指標みたいなものはあるのか。たまると、どんな変化が起こるのか。教えてください。

エネルギーとは「外に向かう力」(講師:小栗貴弘)

不登校の子どもたちにとってエネルギーとは、心理学でいう「外に向かう力」のことだろうと思います。では、どうすれば「外に向かう力」が生まれてくるのか。

ひとつは飽和状態、つまり「飽きる」ということです。たとえば、家にこもって外に出ようとしない子が「ゲームもネットも飽きるほどやったし…」という状態になったとき、現実世界のリアルな人間関係を求めて動きだすことがあります。

ただし、「飽き」に加えて、「自信」もエネルギーがたまるための重要な条件になりますから、「飽き」と「自信」のバランスをどううまく保つかがポイントになってきます。

エネルギーがたまってきたときの指標のひとつに「興味・関心が出てくる」ということがありますが、これについては、この後の「テーマ7」で齊藤先生がお話しされますので、そちらに譲りたいと思います。

エネルギーがたまるとどんな変化が起こるのか

不登校状態になると、それまでできていたことができなくなり、日常生活のいろいろな面で「現状維持」が難しくなってきます。朝起きなくなる、歯を磨かなくなる、風呂にも入らなくなる、食事の回数も減ってくるというように、それまで普通にできていたことがだんだんできなくなっていきます。

エネルギーがたまってきたときの指標としては、こうしたネガティブな変化を巻き戻すような動きが出てくる、と考えるとわかりやすいかもしれません。たとえば、ずっと歯を磨かなかったのが磨くようになった、入浴が週1回から2回に増えた、一日中パジャマのままだったのが着替えるようになった、ずっとベッドの上で生活していたのがベッドから下りるようになった、髪が伸び放題だったのが美容室に行くようになった等々…。

不登校になってからできなくなっていたことが、こうして少しずつやれるようになってくること。それが、エネルギーがたまってきたことのひとつの指標であり、ポジティブな変化と考えられます。

自信をどう取り戻すかまずは行動面の変化から

では、エネルギーがたまるための条件のひとつである「自信」はどうすれば取り戻すことができるのか。そのためには、「行動面の変化」「心理面(気持ち)の変化」「認知面(考え方)の変化」、この3つの変化をどう促すかがカギになります。

とくに「行動面の変化」が重要で、「やれることをやっていく」「やれていることを続ける」ことがポイントです。先ほど、不登校になるとそれまでできていたことができなくなるので「現状維持」が難しくなるとお話ししました。したがって、まずは現状維持を目指す。これは決して簡単なことではありません。たとえば先月から相談室に行っていたり、週1回フリースクールに通っているのであれば、それを地道に続けていくことです。

なんの進展もないように感じるかもしれませんが、何事も「ちりも積もれば」で、それが積み重なって、やがてその子の自信につながっていきます。

学校に行かないのは子どもにとってすごく怖いことです。ほかの子が普通にできていることを、自分はやらない(登校しない)と決めたわけですから、いいようのない不安におそわれます。毎日、学校に行こうと思いながら行けない日々が続くのは、延々と負け戦(いくさ)をくり返しているようなもので、エネルギーがたまっていくはずがありません。

だったら、行くところは学校でなくてもいいんじゃないか。フリースクールでも、相談室でも、教育支援センターでも、なんなら友だちの家だっていい。そこに週1回でも通えるようになると、それまで風呂に入らない、髪も洗わない、歯も磨かない子が、生活をガラッと変えるようになったりします。そういう変化が日常の中で起こるようにすることは非常に重要です。そのひとつひとつの変化が、その子の自信につながるからです。

くり返しになりますが、このような「行動面の変化」は、「やれることをやる」「やれていることを継続する」ことから始まります。つまり、現状維持です。

親御さんから「そんな後ろ向きの対応でいいんでしょうか」と言われることもありますが、不登校状態にある子が「現状維持」すること自体、かなりの努力が必要であり、すごいことをやっているんだと思ってください。

不登校になると、子どもは「お父さんお母さんに責められるんじゃないか」という不安が大きくなって、家族との会話やコミュニケーションを避けるようになりがちです。

お父さんから「まだ学校に行かないのか」「いつまで甘えているんだ」と言われたりすると、お父さんが朝起きてくる頃には布団をかぶって寝てしまい、お父さんが寝たかなという頃にようやく起きてゲームをやったりする。当然、昼夜逆転の生活になるわけです。

そう考えると、昼夜逆転の理由は、単なるゲーム依存ではなく、家族との接触を避けたい気持ちが背景にあることがわかります。

こうして家族から責められる状況が続いているうちは、子どもは自分を守ろうとして、部屋にこもって何も話さない、家族と顔を合わせないように昼間はただただ寝ているということも初期にはめずらしくありません。

初期の混乱がある程度おさまって、家族にあまり責められなくなると、子どもにとって家は「安全な場所」として機能するようになります。この段階で、「やれることをやる」「やれていることを続ける」という現状維持を図ったり、家族とコミュニケーションをとりつづけることによって、エネルギーは少しずつたまっていきます。

認知面の変化はいちばん最後に起こる

次に「心理面(気持ち)の変化」ですが、この時期に「週1回フリースクールに行けている」「友だちに会うことができた」「少しだけど勉強をやった」など、スモールステップを積み重ねていくと、それが成功体験になって自信につながっていきます。

このとき、「やってみたらできた」「ちょっと不安だったけど意外と平気だった」という感覚を体験することが大事です。小さな成功体験でもかまいません。この成功体験を積み上げていくと、「自分はなんてダメな人間なんだ」という自己否定感が少しずつ薄れていきます。すると、食事や睡眠など日常生活も安定してきます。さらに、他人と会うときの不安も少なくなって、外で人と会えるようになったりします。

そして、いちばん最後に起こるのが「認知面(考え方)の変化」です。「認知」というと難しそうですが、「自分や他人に対する価値観」のことです。自分に対する価値観としては、自己肯定感、自尊感情があります。これらは自信や自己効力感とは異なるもので、自信や自己効力感は「自分は〇〇ができる」「自分は〇〇が得意だ」というところから生まれてきます。一方、自己肯定感や自尊感情は、自分のダメな部分、弱い部分も含めて、「自分は自分でいい」「自分は大切な存在だ」と認められるということです。

このことはとても重要で、できない自分、失敗する自分を認められないと人間はなかなか動き出すことができません。人はみな大門未知子ではないので、絶対、失敗しないなんてありえないし、この先、また失敗する可能性もあるわけです。そのときに自分を認められる、「失敗した自分も自分だし、それでいいんだ」という自己肯定感、自尊感情がその子に生まれてきたとすれば、それは、自分に対する価値観が変わったということです。

私たち大人にできること

その後、最終的に起こるのは、他人に対する価値観、社会や学校に対する価値観の変化です。たとえば、それまでは「勉強なんか必要ない」と思っていた子が、フリースクールに行くようになり、ちょっとだけ勉強をやる機会ができて(行動面の変化)、少し勉強がわかるようになると、「やっぱり勉強は必要なんだ」「学校って必要なんだ」という考え方に変わってきます(認知面の変化)。

私は不登校の予防に関する研究をしている関係で、学校に通っている子どもたちを対象にアンケート調査を行ったりしていますが、その結果、興味深いことがわかってきました。それは、「勉強が必要だ」と思う気持ちと「自分は勉強ができる」という気持ちにはかなりの相関関係があること。そして、勉強ができない子の多くは「勉強は必要ない」と思っているということです。ところが、その子たちもだんだん勉強がわかるようになってくると、「勉強は必要なんだ」と考え方が変わってくるんです。

私たち大人は、最初にその子の「認知面(考え方)」から変えようとして子どもを説得しがちですが、このように「認知面の変化」はいちばん最後にやってきます。

私たちができるのは、子どもが「いま、やれることをやっていく」「やれていることをコツコツ続ける」ことを応援し、小さな変化を起こしていくことです。それが、その子のエネルギーにつながっていくのだと思います。

7. 不登校の長期化って何カ月くらいから? 長期化を避ける方法は?

不登校になって3カ月。親にしてみれば、もう十分に長期化していると思うが、長期化の目安はどれくらい? 長期化しないためにはどんな配慮が必要かも知りたい。

不登校を長引かせる要因とは(講師:齊藤真沙美)

このお題をいただいたとき、私自身「いつから長期化って言うんだろう」と考え込んでしまいました。実際、「何カ月から」という明確な基準があるわけではないので、1カ月でも長いと思えば長いわけです。

いま、私の手元にペットボトルのお茶が半分ほど残っていますが、これが多いか少ないか。「もう半分しかない」と思うか、「まだ半分もある」と思うか。それと同じで、長期化のとらえ方も人それぞれだろうと思います。

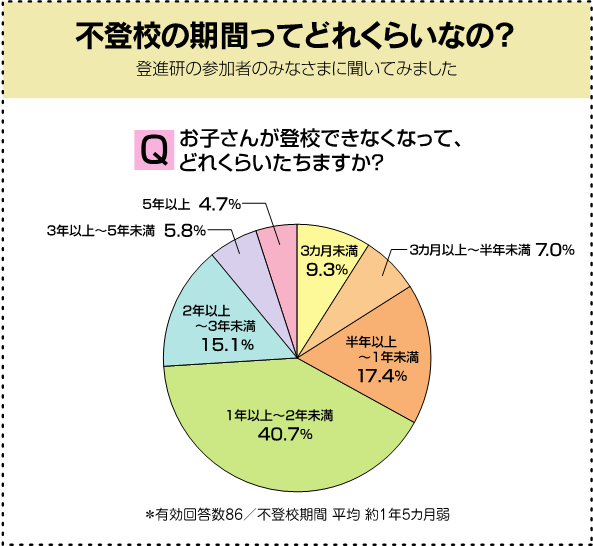

ご参考までに、下の円グラフは、このセミナーの参加者に「お子さんが登校できなくなってどれくらいたちますか?」とお聞きしたアンケート結果です。もっとも多かったのが1年以上2年未満で40%、全体を平均すると1年5カ月弱でした。

3カ月くらい続いたら…

以前、菅野純先生(早稲田大学名誉教授)がこのセミナーで講演されたときに、ひとつの目安として、「3カ月くらい続いたら、いったん立ち止まって考え方を切り換えたほうがいい」と話されていました。

その理由は、「3カ月以上続いた場合、不登校をしていることに何か意味があるんじゃないかと考えたほうがよいと思うからです。そうなったら、なんとか学校に行かせよう、元に戻そうとするよりも、『これはしばらく時間がかかるかもしれない』『その時間をできるだけ有意義なものにしよう』といった気持ちの切り換えをしたほうがいい」と。

私の経験からいっても、親御さんがご相談にみえるのは、お子さんが学校に行けなくなって3カ月くらい経ってからが多いという印象があります。ですから、3カ月が長期化の目安というよりは、親の対応を考えたときに「3カ月」がひとつのポイントになるのかなという感じがします。

不登校を長引かせる悪循環とは?

不登校の原因・要因(発生要因)は複雑多様でいろいろなものがありますが、不登校の状態がある程度続いた場合、今度は「学校に行かないこと自体が、学校への行きにくさを強める」(維持・強化要因)という悪循環が起こってきます。

つまり、当初の発生要因とは別に、新たな問題が起こっているわけで、この悪循環への対応が、長期化を避けることにつながるのではないかと思います。あわせて、子どもが不登校になることで親子関係にも悪循環が生まれたりするので、そのあたりを意識して対応していく必要があるでしょう。

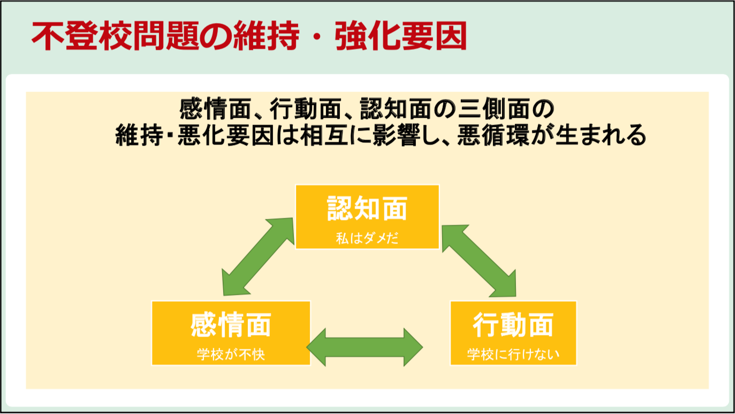

ここで「悪循環」について少しご説明します。下の図は、本日の講師のひとりでもある小林正幸先生が、昨年、講演で紹介された「不登校問題の維持・強化要因」の図です。

この図は、学校に行けない状態が続くと、感情面・行動面・認知面の3つの要因が互いに影響しあって、不登校状態を維持・強化する悪循環が生まれることを示しています。

つまり、毎朝、みんなが登校する時間帯になると、学校での嫌な出来事やつらい体験を思い出して嫌な気分になり(感情面)↔︎ 学校を休むことをくり返しているうちに(行動面)↔︎ 自分はダメな人間だという思いがどんどん強まり(認知面)、その結果、休みが続けば続くほど、ますます行きにくくなる(維持・強化)ということです。

感情面では、ほかにも不安や恐怖、人が怖いという思いが強くなったり、その結果、行動面として、外出できない、人に会えない状態になったり、認知面では、自信、自尊感情、自己肯定感、自己効力感などが低下していきます。

この3つの要因がからみあい、同じところをぐるぐる回っているような状態から脱け出すのはなかなか難しく、だいぶ元気になってきたはずなのに動き出せない、一歩を踏み出せない、結果、不登校が長期化するということになるわけです。

子どもが悪循環から脱けだすために親にできること

では、その悪循環を断つにはどうすればよいか。毎日、昼過ぎまで寝ていたり、ゲームばかりやっているように見える子どもたちですが、じつはこうした悪循環にはまって身動きがとれなくなっていることを、まず理解してほしいと思います。

そのうえで、子どもの不安が少しでも解消するようなかかわり方を考えてみるとよいでしょう。たとえば、このセミナーでくり返しお話ししていますが、その子が家にいて「安心・安全」を感じられる環境を整えること。具体的には、その子が嫌がること、嫌な話はしない、楽しいこと、喜ぶことをするというシンプルな話です。

人との関係は近しい家族から始まり、それが外の人間関係に広がっていきますから、まずは家庭内で心地よいコミュニケーションを経験することが大事です。

そうして安心・安全を感じられるようになると、人を避ける必要がなくなるので、以前よりコミュニケーションがとれるようになったり、話せる人が増えて、行動範囲も広がっていきます。そして、行ける場所や、やれることが増えると、自分はダメだという感覚がだんだん薄れていき、「自分はすごくできる」とまでは思えなくても、「まあ、こんな感じでなんとかやっていけるかな」とか、「新しいことにも挑戦してみよう」とか、「もしかしたら失敗するかもしれないけど、とりあえずやってみるか」という感覚が出てきます。

すると、その子がかかわれる人、活動できる場所がより広がっていきます。

このときの親の対応としては、その子の変化や行動範囲の広がりを共有できるといいですね。子どもが「なんとなくやれるようになったこと」は本人に自覚がないことが多いんです。だから、親御さんが「これ、前よりずっとできるようになったよね」と気づいて、さりげなく見守っていると、本人も自分の変化に気づくことができたり、やる気がアップしたりします。

こうして少し元気が出てきたときに子どもたちがやりはじめるのは、自分がやりやすいこと、好きなこと、興味・関心のあることであって、学校や勉強に関することを最初にやりだす子はまずいません。

親のほうは「そんなことやる元気があるなら、勉強すれば?」と思うわけですが、ここはまず、本人に何かやりたい気持ちが出てきたことを喜び、応援してほしいと思います。

では、具体的に子どもが何をやりだすかというと、まず多いのは「推し活」、プログラミング、体を動かすのが好きな子はスポーツジムに行ったりします。動物に興味があって、いろいろな動物を飼いはじめたり、そこからトリマー、トレーナー、飼育員など動物にかかわる仕事を目指すというようなケースもありました。

小学生なのに好みがシブいので印象に残っているのが、盆栽に興味がある男の子です。私もすすめられて一緒に接ぎ木の本を読んだりしましたが、そうして本やネットで知識を仕入れて、必要な用具を買いに出かけたり、実際に盆栽を見に行ったりしていたようです。

スポーツ好きな子が、サッカーの試合を見に行くようになったら、「芝の研究をしたい」と言いだして、「へぇ〜、サッカー観戦からそこに行くんだ」と驚いたこともあります。

こんなふうに子どもたちが自分の興味・関心に従って動きだすと、自分なりにやりたいこと、見たいものが出てくるものだなあと驚くこともよくあり、そこを支えていくことが親御さんや私たち支援者にできることなのかなと思っています。

しかし、毎日近くで接していると子どもの変化に気づきにくいところもあり、現状に行きづまりを感じることも多いかと思います。できれば、身近に相談しやすい場所、相談しやすい方を見つけて、わが子にどんな変化があり、それにどう対応していくかも含めて、いろいろ相談したり、グチを言ったりできる時間がもてればいいなと思っています。

8. 通信制高校からの大学進学は全日制高校と比べて不利?

子どもに「通信制だと大学進学はむずかしいの?」と聞かれた。実際のところどうなのか知りたい。

推薦入試に有利な通信制高校(講師:田中雄一)

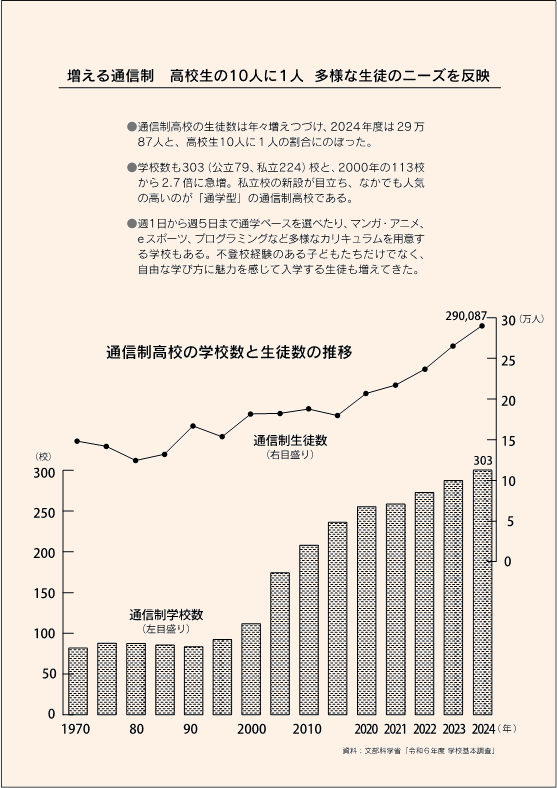

現在、通信制高校の生徒数は約29万人にのぼり、高校生の10人に1人が通信制という時代になりました(下のグラフ参照)。

従来の「不登校生の受け皿」というイメージも変化してきており、出席日数のしばりがなく自由度の高いカリキュラムに魅力を感じて、不登校であったか否かにかかわらず、みずからすすんで通信制に入学してくる生徒たちも増えてきました。

私立大では、推薦入試による入学者が過半数を占める

表題の「通信制高校からの大学進学は、全日制高校と比べて不利?」という設問ですが、確かに小中学校で不登校を経験したことにより、学習の遅れや抜け落ちた部分のある生徒も多く在籍していますので、一般入試で受験する、そして合格するとなると、その割合が全日制高校と比べて低いのは事実です。

しかし、最近の大学入試をとりまく状況は少子化の影響が大きく、私立大では推薦入試によって入学する学生の割合が過半数を占めています。

実際、令和5年度国公私立大学入試選抜実施状況(文科省)によれば、私立大の選抜方法の内訳は、一般入試選抜による入学者39.7%、学校推薦型選抜41.4%、総合型選抜(かつてのAO入試)17.3%となっており、いわゆる推薦入試(学校推薦型選抜+総合型選抜)による入学者は58.7%にのぼります。ここに通信制から大学に入学する大きなチャンスが広がっています。

ちなみに、推薦入試の選抜方法は、おおむね面接と小論文の2つで、大学によってはこれに基礎学力テストが加わります。

通信制の「絶対評価」は、推薦入試に有利

さらに、通信制高校の成績評価の方法が、推薦入試には有利にはたらきます。

全日制の成績評価が「相対評価」であるのに対して、通信制での評価は他者との比較ではなく、レポート課題や定期試験等をクリアすることにより個々の能力に応じて評価する「絶対評価」を採用しています。

この評価方法の違いが、推薦入試では奏功することが多いのです。すなわち、全日制の3年間の成績の平均値(5段階評価)が4.0を上回るのはかなり大変ですが、通信制の絶対評価で4.0以上というのは比較的取りやすいんですね。

そうなると、「指定校推薦」「公募推薦」「学校長推薦」ともに、大学によって出願基準が「評定平均値4.0以上」とか「4.2以上」というように決められていますから、同じ評定平均値を取るのは、通信制の生徒のほうがかなり有利になるわけです。

推薦入試で昔と大きく違うのは、通信制高校にも指定校推薦の話が各大学からずいぶん来るようになったことです。ですから、大学入試に関していえば、全日制と通信制の差はそれほどないように思いますし、推薦入試については逆に通信制のほうが有利にはたらく部分があるのではないかと感じています。

卒業後の進路は、大学・短大4割、専門学校・各種スクール3割

通信制高校の生徒の卒業後の進路(「新しい学校の会」2024年度調査)については、大学・短大39.3%、専門学校・各種スクール29.2%、就職17.1%、進路未定13.8%、その他0.6%と、およそ7割が進学という状況です。その一方で、進路未定者が13.8%存在しており、ここをどう解消していくかが、今後の大きな課題となってくるだろうと思います。

また、進路指導については、近年、通信制の在籍者が激増していることから、各校ともかなり力を入れるようになってきています。入試のための教科学習・演習、小論文指導、面接指導などはもちろん、高2あたりから、自分の興味のあることや将来就きたい職業をイメージしたり、そこに至る具体的なプロセスを考えるキャリア教育等も行われています。

いずれにせよ、進路指導をはじめ、コース設定やカリキュラムの内容、校風なども各校で異なりますので、学校見学や説明会の際に直接確認してみるとよいでしょう。

9. 不登校を経験すると子どもはどう変わる?

親としては、このままではひきこもりになってしまうんじゃないかという不安がいちばん大きい。不登校という経験によってポジティブに変化した子どもたちの事例を聞きたい。

キャリアも多様化の時代(講師:小林正幸)

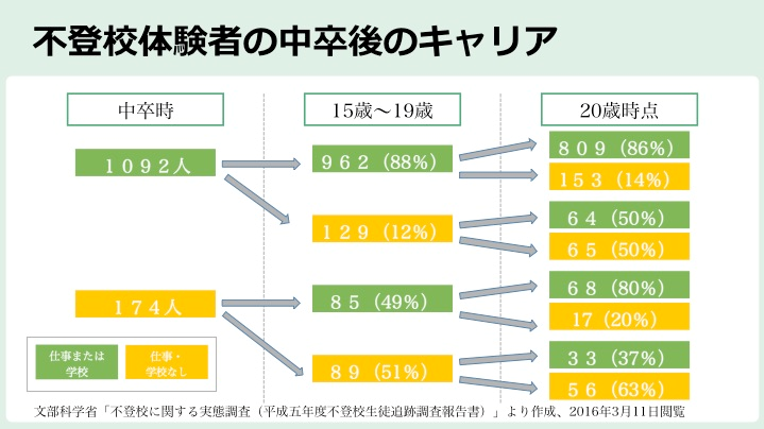

まず、以下に示した「不登校体験者の中卒後のキャリア」の図をご覧ください。「テーマ3」でもふれましたが、平成5年に中学3年生だった子どもたちがどのようなキャリアをたどって20歳になったかを調査したものです。

緑色で示したのは就労または就学していた人たち、黄色は就労も就学もしていない人たちです。%で示した数値は、たとえば15〜19歳の%は中卒時の1092人と174人に対するそれぞれの比率を示したもので、20歳時点での%は15〜19歳の962人、129人、85人、89人に対するそれぞれの比率を示しています。

中学卒業後のキャリア調査から見えてくるもの

この図について「法則性を見つけて250字以内で述べよ」という問題を入学試験で出したことがありますが、正解は一人もいませんでした。でも、ちょっと説明すれば、誰でもわかる法則性があるんです。

図の( )内の%の数値に注目してください。まず、「 緑 → 緑 」と緑が連続しているところを見てみると、最初が88%、その先が86%、その下のほうにも80%とあり、すべて80%以上になっています。次に、「 黄 → 緑 」と黄色の先にある緑部分を見てみると、49%(15歳〜19歳)、50%(20歳時点)、37%(同左)と、こちらはおおむね50%近い数値になっています。

つまり、一度、就労または就学した人の80%以上は、その後もどこかに就労・就学する状態が続くということです。では、一度、ドロップアウトした人はその後もその状態が続くのかというとそうではなく、50%近い人たちは、次のステップで就労・就学というキャリアに変化したことを示しているわけです。

高校に3年間通って卒業し、浪人もせず大学に進学、順調に4年間で卒業し、その後、企業に就職して3年間勤めた1000人の人を対象に、その10年後、35歳時点での状況を調査した結果があります。その1000人のうち、10年後も同じ仕事に就いている人は16.8%にすぎませんでした。

確かに昔に比べて、キャリアを転換する頻度はかなり高くなっています。いいかえれば “順調” にひとつのキャリアを継続している人はめずらしい時代になってきたということでしょう。いわゆる「ダブルスクール」で大学に通いながら専門学校にも通っている学生がいますし、専門学校から大学に転入する学生や、いったん就職してから、もう一度、専門学校や大学院に入ってキャリアアップを図る人もいます。それにともない、進路の選び方もずいぶん柔軟になってきました。

この図を見て、「不登校の子どもたちは、その後もいろいろあるのね」と感じるかもしれませんが、いまやこのようなキャリアの流れは特異なケースではありません。まさに、人生はどう転んでいくかわらないのです。

悪循環のなかで身動きができない子どもたち

「テーマ7」で齊藤先生がお話しされましたが、不登校になると「行動面」「感情面」「認知面」の3つの側面で悪循環が生まれます。

まず、「感情面」では、学校がどんどん嫌になっていきます。すると学校だけでなく、学校にまつわることも、外に出かけることも嫌になってきます。「行動面」では、欠席がどんどん積み重なっていきますから、学校の敷居がだんだん高くなり、ますます学校に足が向かなくなってしまうのです。

このときに、本人の「学校に行かなければいけない」という思いが強ければ強いほど、「認知面」で、「学校に行けない自分はダメなやつだ」「弱い人間だ」という考えにとらわれてしまい、その結果、「感情面」のエネルギーがどんどん低下して、ネガティブ思考におちいります。このような悪循環が子どものなかで起こってくるわけです。

そして、この悪循環が2週間ほど続くと、それが一種のクセになってしまうと考えられます。たとえば、10回ジャンケンして10回連続で負けたら、さすがにやる気がなくなって、もうジャンケンをしたいとは思いませんよね。子どもは毎日、頭のなかでこれと同様の「負け体験」「失敗体験」を味わっているのです。

もうひとつ、不登校問題の難しいところは、子どもの成長が著しい時期に起こることです。同じ不適応の問題が起きても、大人と子どもではそこが違うのです。

たとえば、大人がうつ病になった場合、回復したら職場復帰するわけですが、それは「原点復帰」でいいんです。

ところが、子どもの場合、ずっと登校できずに家で過ごしていた子が、いざ学校復帰しようとしても、その間に他の子どもたちは、勉強も体格・体力も人づきあいの面でもぐんぐん成長していて、はるか先のほうにいるわけです。

だから、再登校の日が近づいてくると、体力をつけようとして、夜中にジョギングをしたり、自転車で走り回ったり、素振りをしたりする子もいます。いまのままでは、学校に戻ってもついていけないことが実感としてわかっているからです。

問題の回復に好ましい環境とは?

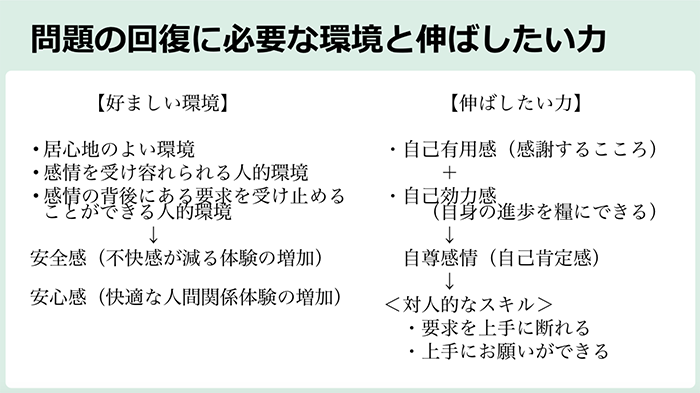

そのような不登校問題の回復の難しさをどうしたら解消できるのか。そのために必要な「好ましい環境」と「伸ばしたい力」について考えてみたいと思います(下の図を参照)。

まず、「好ましい環境」とは、子どもにとって居心地のよい環境、子どもの感情を受け容れられる人的環境、子どもの感情の背後にある要求を受けとめることができる人的環境のことです。人的環境とは、すなわち親御さんがつくり上げる環境ということです。

「感情を受け容れる」「感情の背後にある要求を受けとめる」とは、どういうことかというと、たとえば、子どもに3つの提案をしたときに「どれも嫌だ」と拒否された場合、「それも子どもの大事な選択だ」と受け容れて、「では、どんな案だったらいいのか」を聞いてみることです。つまり、まず受け容れ、受けとめてから、妥協に入る流れです。

「不快な感情」の背後には「強い願い」があるので、その願いをきちんと受けとめて、「嫌なものは嫌と言ってかまわないので一緒に話し合いをしましょう」というスタンスをとることが大切です。

そして、安全感(不快感が減る体験が増加すること)と安心感(快適な人間関係の体験が増加すること)を基調とした家庭環境を整えるなかで、「自己有用感(感謝するこころ)」と「自己効力感(自身の進歩を糧にできること)」が重なり合って、「自尊感情(自己肯定感)」が育まれていきます。

ちなみに、「自己有用感(感謝するこころ)」は、たとえば、家事の手伝いをしたときに「あなたがいないと困るんだよね」「あなたがいたから助かったよ」と言われたりすることでアップします。

子どものとき、そんなふうに「ありがとう」と言われた経験がどれだけあるか、逆に、子ども自身が「ありがとう」と言った経験がどれだけあるかが重要です。誰かに「ありがとう」と感謝を伝えることができるのは、誰かに感謝を伝えられた経験があるからです。

最後に図の右下にある「対人的なスキル」についてお話しすると、大人になって必要な対人スキルは、「要求を上手に断れる」こと、「上手にお願いができる」ことの2つです。この2つができるようになってはじめて一人前の大人といえるでしょう。

「要求を上手に断れる」スキルを身につけるには、まず、大人が子どもの要求に簡単に妥協せず、「ダメなものはダメ」とちゃんと伝え、かつ、その理由もちゃんと伝えることが大事です。さらに、要求を却下したわけですから、その代案を立てること。親子関係を悪化させないためにも、これは不可欠です。

「上手にお願いができる」ために重要なのは、「こうしてくれたらうれしい」「こうしてくれたら助かる」「こうしてくれたらいいんだけどなあ」という言い方をすることです。このお手本を大人が日常的にやってみせることで、家庭のなかでも十分に対人的なスキルを育むことができるはずです。

子どもが大きく変わるときのために環境を整える

子どもが変化するときは、最終段階でいきなり劇的に変わります。どこが最終段階なのかわからないくらい、驚くほどの変化を遂げます。

つい最近、家業を継いで自立している青年から連絡があり、「ちょっとお伝えしたいことがあります」というので何かなと思ったら、eスポーツの日本大会で準優勝したというのです。その賞金で次は世界大会に出場するということでした。

大学進学をあきらめて家業を継ぐことを選択したのですが、家業を継ぎながら得意だったゲームの世界の大会出場を目標にしていたとは驚きでした。

もうひとり、自室に5年間ひきこもっていた若者のエピソードを紹介します。強迫観念が強く、ハイター(塩素系漂白剤)で手を洗うほどでした。自室でも使い捨てのゴム手袋を2枚重ねてはめていました。

あるとき、お母さんが呼ばれて部屋に行くと、「皮膚科に行きたいから保険証とお金を用意してほしい」とのこと。それまであらゆる手段を講じてもダメだったお母さんは、うれしい気持ちを抑えて、「わかった。じゃあ、あなたが医者に行っている間に布団を取り替えて、部屋を掃除してあげるから」と伝えました。

そして皮膚科から帰った彼に「一緒にご飯を食べましょう」と言うと、それ以降、家族と一緒に食事をとるようになったんです。

こんなふうに、子どもが変わるときは別人かと思うほどガラッと変わります。その日のためにも安心・安全な環境を整えておいてください。「それはいつですか?」と聞かれても答えられないくらい、突然変わることがあるんです。まさに、手を尽くせば機は熟すということでしょう。ぜひ、期待していてください。

10. 「大丈夫」と「もう無理」の間で揺れる気持ちをコントロールするには?

子どものことで一喜一憂する日々。自分自身のメンタルにもよくないと思うが、どうにもならなくて苦しい。

感情はコントロールできない(講師:海野千細)

結論から言ってしまうと、気持ちや感情は勝手にわいてくるものですから、それをコントロールしようとすること自体、無理なんです。

それよりも、私たちが考えるべきなのは、そうして勝手にわいてきた感情によって引き起こされる行動をどうコントロールするかではないでしょうか。

なかでも「不安」「怒り」「いらだち」「悲しみ」などのネガティブな感情は、それを抱えているのがつらいから、たとえば、子どもの不登校が長期化して、「この先、あの子はどうなってしまうんだろう」「もう学校には戻れないんじゃないか」「人づきあいができない人間になってしまうんじゃないか」「社会に出て行けるのだろうか」など、ネガティブな感情がいろいろ出てくると、つらくて苦しくて、「なんとか早くこれを解消して安心したい、楽になりたい」という方向に気持ちが向いていきます。

不安が怒りとなって噴きだすことも

安心して楽になるためにいちばんてっとり早いのは、子どもが学校に行くことです。そうすれば不安は解消します。だから、まわりの大人たちはなんとか行かせようとやっきになります。説得したり、なだめたりすかしたり、ときには手や足が出たりということもあるでしょう。

それで子どもが学校に行けばいいけれど、多くの場合、よけいに親子関係がこじれて、部屋に閉じこもったり、口をきかなくなったりと、ますます状況が悪化してしまいます。

そうなると、親としては、「もうどうしようもないから、あきらめるしかないか」と思う一方で、「やっぱりあきらめきれない」という複雑な気持ちを抱えたまま、打つ手もなく手をこまねいている状況が続きます。

そんな状況のなかで「このままで大丈夫なのだろうか」「放っておいたらどうなるんだろう」と、どんどん不安が大きくなっていきます。すると、ちょっとしたきっかけでその不安が怒りとなって噴き出してきて、子どもに当たる、怒鳴るということも起こります。

こんなことを何度もくり返してしまうのが、親子の関係というものかもしれません。

不安の中身を整理すると対処法が見えてくる

「子どもの将来のことを思うと不安になる」という気持ちは止めようがありませんが、そのせいで、子どもを責める、傷つける、追いつめるといった行動をとらないようにするにはどうしたらよいのでしょうか。

ひとつは、子どものことで不安が高まったとき、その不安を消そうとするのではなく、不安に向き合える力をつけることです。

では、「不安に向き合う」とはどういうことか。

不安というものは、じつに漠然としていて何が不安かよくわからない。だから不安なんです。じゃあ、自分は何を心配をしているのか、何に困っているのか、何が気になっているのか。

そんなふうに不安の中身を整理してみると、自分が気にしていたのはこれだったんだとわかってくることがあります。それが見えてきて、不安の中身が具体的になればなるほど、対処法が見えてきます。

つまり、漠然とした「不安」のままでは何をどうすればよいかわからないけれど、不安の中身を検証して、いちばん心配していること、いちばん困っていること、いちばん気になっていることは何かを明らかにしようする過程そのものが、「不安と向き合う」ことではないかと思います。

「先の見通しが立たない不安」に向き合う

いろいろなご相談に接するなかで、親御さんの「不安」を大きく2つに分けると、そのひとつは、「先の見通しが立たない」という不安になるかと思います。

【ネット情報を利用する】子どもが小中学生の場合は、「そもそも、この子が行ける高校なんてあるのだろうか」という不安もかなり大きいでしょう。高校に関する情報は、いまやネットで簡単に調べることができますが、ネット情報はフェイクあり、捏造あり、客観性に乏しいものありという具合で、ファクトチェック(事実確認)が欠かせません。基本的には、公的機関が運営するホームページの情報であれば、まず間違いはないでしょう。

【親の会に参加する】「親の会」に参加するという手もあります。自分が気になっている情報が保護者の目線で集約されていることもあり、役立つ場合も多いのではないでしょうか。ただし、親の会には、会ごとにいろいろな考え方があったり、独特の雰囲気などもありますから、当然合う合わないの問題も出てきますので、そのあたりを事前に把握しておく必要があるかもしれません。

【スクールカウンセラー等に相談する】ご存じのように学校にはスクールカウンセラーが配置されていますので、事前に相談の予約を入れて、心配していること、気になっていることを質問してみると、いろいろな情報やアドバイスがもらえると思います。学校以外の医療機関や相談機関でも、カウンセラーや相談員に相談することができます。そのような親御さんの行動も「自分の不安と向き合う」ことのひとつといえます。

子どもの気持ちがわからないときは…

親御さんのもうひとつの不安材料は、「子どもの気持ちがわからない」ということだと思います。「自分の不登校についてどう思っているのか」「学校に行く気はないのか」「勉強はどうするつもりなのか」「将来どうしたいのか」等々、聞いても何も答えてくれないだけでなく、そもそも何か聞こうとしても拒否する子が非常に多いのです。

言葉のやりとりが難しい場合は、その子の様子、言葉にならない生活態度・行動・表情・仕草などから推測するしかありませんが、おそらく親御さんは日常のなかでそれを無意識のうちに行っているはずです。

よく親御さんが「うちの子は一日中寝ていて、何もしようとしないんです」とおっしゃることがありますが、じつは起きる時間が少しずつ早くなっていることがあります。

当初は午後2時とか、遅い場合は午後4時頃にならないと起きてこなかったのに、1カ月、2カ月、3カ月と経過するにつれて、起きる時間がお昼頃になり、さらに午前11時、10時とだんだん早くなってきたりします。

ところが残念ながら、親御さんはそういうわずかな変化にはおおむね無頓着で、ぜんぶひとくくりにして、「うちの子は一日中寝ていて、何もしようとしない」と思い込んでしまう。でも、子どもの心のなかには、確実に小さな変化が起きています。

私たち大人は、そうした小さな変化をつい見逃してしまうため、往々にして子どもの状態を「何も変わらない」のひと言で切り捨ててしまうのです。

「不安のタネ」が「安心のタネ」に変わるとき

「うちの子はゲームばかりやっている」と悩んでいる親御さんも多いかと思いますが、「どんなゲームをやっているんですか?」とお聞きすると、「なんだか知りませんが、うるさいゲームです」といった答えがほとんどです。要するに、「ゲームばかりやっている」ことは気になるけれど、やっているゲームの中身には関心がないんです。

休みはじめた頃と少し落ち着いてきた頃でやるゲームが違ってくることはよくあります。

たとえば、当初はモンスターをやっつけるようなバトル系のゲームばかりやっていた子が、時間の経過とともに、ひとつの街を創り上げていくゲームや、みんなで力を合わせて課題をクリアするゲームに興味が移っていったりします。

このようにゲームひとつとっても、現在、子どもが興味・関心をもっているものは、その子の心を投影していることが多いのです。

子どもが少し元気になってくると、「いいかげん勉強でもやったら?」と思うかもしれませんが、その気持ちをちょっと脇に置いておいて、「何をしているんだろう?」「何に興味があるんだろう?」という視点で見てみると、また違った景色が見えてくるかもしれません。

「以前と比べると、だいぶ気持ちが落ち着いてきたな」とか、「まだ苦しい状況が続いているのかな」とか、「学校に行くかどうかわからないけど、将来のことも少しは考えているのかもしれない」など、いろいろな気づきがあったりもします。

人は、不安になっているときに「不安のタネ」が見つかると、そのタネの正体を確かめたくて懸命に向き合っているうちに、しだいにそれが「安心のタネ」に変わっていくことがあるような気がします。そして、「安心のタネ」をまた確かめていくと、それが子どもの回復につながる手立てのヒントになることも十分あるのではないかと思います。

親の気持ちが揺れ動くのはしかたのないことであり、気持ちが揺れ動いているときに、その揺れを無理におさめようとする必要はありません。

それよりも、いま自分の心のなかで何が起きているのかを確かめる作業のなかから、あなたの「安心のタネ」が見つかるのかもしれません。